বুদ্ধিজীবী হত্যা ছিল পূর্বপরিকল্পিত

ডা. এম এ হাসান

প্রকাশ: ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪, ১২:০০ এএম

প্রিন্ট সংস্করণ

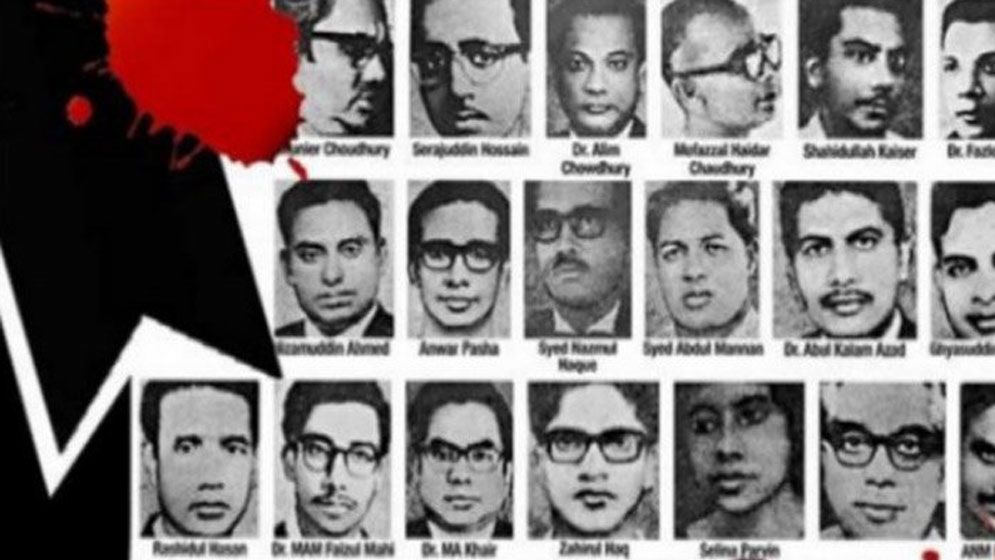

ফাইল ছবি

পাঁচ দিন ও ছয় রাতব্যাপী তীব্র আখাউড়া যুদ্ধে বিজয়ের স্বাক্ষর রেখে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক তরুণ অফিসার হিসাবে যখন ডেমরায় শীতালক্ষ্যা নদীর কাছে পৌঁছলাম, তখন ১৩ ডিসেম্বর, ঘুমভাঙা প্রভাত নিশিভাঙা গান গাইছে। হেমন্তের হলুদে ছাওয়া শিশিরসিক্ত ধানখেত, নিস্তব্ধ নদী দেখে বোঝার উপায় নেই কী ভয়াবহ যুদ্ধ চলেছে দেশজুড়ে!

স্মৃতিতে নিরবচ্ছিন্ন গোলাগুলির শব্দের রেশ; বাংকারে বাংকারে ফেলে আসা মৃত সৈনিক ও সহযোদ্ধাদের ক্ষতবিক্ষত দেহ। এর সঙ্গে যুক্ত হলো অবরুদ্ধ ঢাকার ভেতরে মানুষের জীবন নিয়ে শঙ্কা। শঙ্কা ছিল দুটি গ্রুপকে নিয়ে-এর একটি জেনে-বুঝে বাংলাদেশের সীমান্তে ও ভেতরে যুদ্ধ করতে করতে যারা প্রাণ দিচ্ছিলেন, তারা; অপরটি ছিল অবরুদ্ধ দেশে ব্যক্তিগত কারণে ও নানা পরিপ্রেক্ষিতে যারা আটকে ছিলেন, তারা। এ অবরুদ্ধ নগরীতে ছিলেন আমার মা, দুটি বোন ও বাবা। যুদ্ধে ছিলাম আমি, আমার ভাই শহিদ লে. সেলিম এবং কয়েক হাজার সহযোদ্ধা। ওই সহযোদ্ধাদের মধ্যে যারা একেবারে অক্ষরহীন ছিল বা গ্রামের কৃষাণ, তাদের প্রাণের মূল্য শহরে আটকে থাকা বিদ্বজ্জন ও বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে কিছু কম ছিল না। উপরন্তু তাদের কেউ কেউ পুরো নয় মাস যুদ্ধ করতে করতে অর্জনের পাল্লা অনেক ভারী করে রেখেছিলেন। আর ভেতরে যারা সাধারণ মানুষ ছিলেন, তারা আমাদের স্বজন হওয়ার কারণে বা দেশের জন্য নিরন্তর ত্যাগের কারণে তাদের প্রাণের মূল্যও কম ছিল না। তাদের মধ্যে ধীরেন দত্ত, রণদাপ্রসাদ ও জিসি দেবের মতো ব্যক্তি, যারা নানা কর্মযজ্ঞের মধ্যে বাঙালির পরিচয় নির্মাণে ভূমিকা রেখেছিলেন অথবা শিক্ষা, সংস্কৃতি, সেবায় অনন্য হয়ে দেশের জন্য অমূল্য সম্পদ হয়ে টিকে ছিলেন, তাদের জীবনের কথা ভেবে শহরের ভেতরে প্রবেশ করার জন্য আমরা ব্যাকুল হয়ে উঠলাম। আর এ ব্যাকুলতার মাঝে ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর রাতে আমার কমান্ডিং অফিসার জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরীর নির্দেশে এক প্লাটুন সেনাসদস্য নিয়ে আমি যখন বাড্ডা হয়ে গুলশান আক্রমণ করি, তখন কখনো ভাবিনি আমাদের আক্রমণে যে পাকিস্তানি সেনারা পালিয়ে গিয়েছিল, তারা তলে তলে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ধরে অমন করে হত্যা করতে পারে। হয়তো কাপুরুষ বলেই এটি সম্ভব ছিল, যেমন কাপুরুষ ও নপুংশক বলেই একজন ধর্ষক হয়ে ওঠে অবলীলায়।

মূলত বুদ্ধিজীবী হত্যাটা শুরু হয় অপারেশন সার্চ লাইটের সময়। প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাসহ যারা দলের মাথা ছিলেন, তারাসহ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলো প্রজ্বালনকারী, জাতির আত্মপরিচয় নির্মাণকারী তথা দর্শনের দিশারিদের হত্যার পরিকল্পনা করে পাকিস্তানি জেনারেল রাও ফরমান আলী ও তার পরামর্শকরা। বিষয়টি স্পষ্ট হয় ’৭১-এর আগস্ট মাসে, যখন সাংবাদিক পরিচয়ে দুই মার্কিন গোয়েন্দা জেনারেল রাও ফরমান আলীসহ কয়েকজন আলবদরপ্রধানের সঙ্গে গোপন সাক্ষাতে মিলিত হয়। তারা ছিলেন হেনরি কিসিঞ্জারের প্রতিনিধি। তাদের একজনের নাম ছিল মি. ডুইপ। আরেকজনের নাম সম্ভবত ছিল মি. হিউইট। তারা আগস্টের শেষ সপ্তাহে ঢাকার কর্মকাণ্ড শেষ করে ব্যাংকক হয়ে আমেরিকায় ফিরে যান। তারা কিসিঞ্জারের যে বার্তা নিয়ে এসেছিলেন, তা হলো ‘বাংলাদেশকে ভিয়েতনামের মতো লাল হতে দেওয়া যাবে না কোনোভাবে।’

অনেকের ধারণা, ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যা শুরুর বা ওটাই তাদের নষ্ট কাজের চূড়ান্ত প্রকাশ। মূল বুদ্ধিজীবী হত্যা শুরু হয় ’৬৯-এ পাকিস্তানের প্রাণ কাঁপানো সেই ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময়টাতে। ওই সময়ই দেওয়ালে লেখা হয় ‘পূর্ব পাকিস্তান মুক্ত করো’। সেই আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রথম শহিদ হন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জোহা। এর পরের অধ্যায় শুরু হয় ’৭১-এর ২৫ মার্চ রাতে, যখন ৩২ পাঞ্জাবের লে. কর্নেল তাজ খুঁজে খুঁজে ওই দিন শেষরাতে ড. জিসি দেব ও তার নিকটতম সহযোগী মোহাম্মদ আলীকে হত্যা করে। ওই রাতে শহিদ হন ড. মুনিরুজ্জামান, অধ্যাপক অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যসহ আরও সাতজন শিক্ষক। ওই নষ্ট কর্মের অন্যতম সংঘটক কর্নেল তাজ, ব্রিগেডিয়ার আসলাম এর কয়েকদিন পরই রাজশাহীতে হত্যা করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষককে। এ ধারাবাহিকতায় হত্যা করা হয় রণদাপ্রসাদ সাহা ও বাংলা ভাষার অগ্রণী সেনা ধীরেন দত্তকে।

মূলত বাংলাদেশে গণহত্যার সবচেয়ে বর্বর ও ঘৃণ্য অধ্যায়টি ঘটে মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে। বুদ্ধিজীবী হত্যার মূল পরিকল্পক ছিল মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী এবং তার প্রচ্ছায়ায় বেড়ে ওঠা আলবদর বাহিনী। এরা এক অর্থে পাকিস্তানের সিভিল আর্মড ফোর্সের সদস্য ছিল। এদের প্রধান ছিল জেনারেল জামশিদ।

বুদ্ধিজীবী হত্যার মূল খলনায়ক ছিল মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। অন্যরা হলো-জেনারেল রহিম, জেনারেল জামশিদ, ব্রিগেডিয়ার শরীফ, ব্রিগেডিয়ার আসলাম, ব্রিগেডিয়ার শফি, ব্রিগেডিয়ার বশির, লে. কর্নেল তাজ, মেজর রিয়াজ, মেজর নাদের পারভেজ, ক্যাপ্টেন তাহির, আশরাফুজ্জামান খান, এবিএম খালেক মজুমদার, চৌধুরী মঈনউদ্দিন প্রমুখ। এর মধ্যে জেনারেল জামশিদ বিহারিসহ ইপিসিএএফ সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ করত। আর ঘাতকদের দলিল এবং আন্তর্জাতিক সংযোগ সুরক্ষা করছিল জেনারেল রহিম। এ কারণে তাকে আত্মসমর্পণের একদিন আগে দলিল-দস্তাবেজ এবং ঘনিষ্ঠ অনুচরদের নিয়ে কৌশলে একটি বিমানে করে বার্মায় সরিয়ে নেয় পাকিস্তান ও আমেরিকা যৌথভাবে।

মুক্তির জন্য বাঙালির প্রাণপণ লড়াইকে যখন কোনোভাবেই আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না, তখনই পাকিস্তান তার শেষ চাল হিসাবে বাংলাদেশকে প্রশাসনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মক্ষেত্রে নিঃস্ব করে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। এ কারণে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবীকে হত্যার নীলনকশা প্রণয়ন করে ঘাতককুল। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে পাকিস্তানিরা এদেশের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ারসহ শিক্ষিত শ্রেণির বাঙালিকে হত্যার উদ্যোগ নেয়। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যারা প্রগতিশীল ছিলেন, তাদেরই বিশেষ করে টার্গেট করা হয়।

ঢাকার মিরপুর, মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় ব্রিগেডিয়ার রাজা, রমনা থানা এলাকায় ব্রিগেডিয়ার আসলাম, তেজগাঁ এলাকায় ব্রিগেডিয়ার শরীফ এবং ধানমন্ডি এলাকায় ব্রিগেডিয়ার শফি ঢাকার বুদ্ধিজীবী হত্যায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। আলবদর হাইকমান্ড সদস্য আশরাফুজ্জামান খান এ বাহিনীর প্রধান ঘাতক ছিল বলে জানা যায়। ঢাকায় বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য বদর বাহিনীর পাঁচশ সদস্যকে নিয়োজিত করা হয়েছিল। ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭২ দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, ১৯৭১ সালের মে মাসে কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবীর কাছে ইয়াহিয়া সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ ফরম পাঠানো হয়। মনে করা হয়, এদের সম্পর্কে তল্লাশি চালানোর উদ্দেশ্যেই এ ফরম পাঠানো হয়েছিল। লন্ডন টাইমস বাংলাদেশের শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, সাংবাদিক, আইনজীবী ও সাহিত্যিকদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা ফাঁস করে দেয়। ফলে পরিকল্পনাটি সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে।

শিক্ষকদেরই জাতির মাথা ও মেরুদণ্ড ভেবেই পাকবাহিনী তাদের সমূলে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘাঁটি তৈরির পর পাকবাহিনী পরিসংখ্যান বিভাগের কাজী সালেহ, গণিত শাস্ত্রের প্রভাষক মুজিবর রহমান, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানের ড. রফিক এবং বাংলা বিভাগের ড. আবু হেনা মোস্তফা কামালকে ধরে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালায়। পাকিস্তানি তৎকালীন উপাচার্য সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন এ তালিকা প্রণয়নের ব্যাপারে পাকবাহিনীকে সাহায্য করে। সংস্কৃত ভাষার সহকারী অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দারকে হত্যা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে কাজলার পুকুর পাড়ের একটি গর্তে ফেলে রাখা হয়। ২৫ নভেম্বর মনোবিজ্ঞানের প্রভাষক মীর আবদুল কাইয়ুমকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে যায় পাক আর্মির অনুগত উপাচার্যের স্টেনো তৈয়ব আলী। ৩০ ডিসেম্বর পদ্মার চরের বাবলা বনে পাওয়া যায় তার লাশ। গণিত বিভাগের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমানকে ১৫ এপ্রিল ধরে নিয়ে যাওয়া হয় ব্রিগেডিয়ার আসলাম ও কর্নেল তাজের অতিথি ভবনের ছাদে। পরে আর ফিরে আসেননি তিনি।

৯ জানুয়ারি, ১৯৭২ দৈনিক পূর্বদেশে প্রকাশিত রিপোর্টে একটি ডায়েরির কথা উল্লেখ করা হয়। সে ডায়েরিটি বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী আলবদর কমান্ডার আশরাফুজ্জামান খানের বলে উল্লেখ করা হয়। এ আশরাফুজ্জামান মিরপুর গোরস্থানে সাতজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে নিজ হাতে গুলিতে হত্যা করে বলে আগেই সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। যে গাড়িতে করে শিক্ষকদের নিয়ে যাওয়া হয়, তার চালক মফিজ উদ্দীন পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তিতে এ তথ্য জানায়।

এ ডায়েরিটির দুটি পৃষ্ঠায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ বিশিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক গোলাম মুর্তজার নাম ও ঠিকানার উল্লেখ ছিল। এ বিশজনের মধ্যে ১৪ ডিসেম্বর যে আটজন নিখোঁজ হন, তারা হলেন-অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী (বাংলা), অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (বাংলা), অধ্যাপক আনোয়ার পাশা (বাংলা), ড. আবুল খায়ের (ইতিহাস), অধ্যাপক রশীদুল হাসান (ইংরেজি), অধ্যাপক গিয়াস উদ্দিন আহমেদ (ইতিহাস), ড. ফয়জুল মহী (ইসলামী শিক্ষা) ও ডা. মুর্তজা।

বুদ্ধিজীবী হত্যার শেষ অধ্যায়টি শুরু হয় স্বাধীনতার মাত্র ক’দিন আগে ১০ ডিসেম্বর। এর প্রথম শিকার হয়েছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের কার্যনির্বাহী সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেন। স্বাধীনতার আনন্দ ম্লান হয়ে যায় ১৮ ডিসেম্বর রায়েরবাজার বধ্যভূমি আবিষ্কারের পর। সেখানে ইটখোলার মধ্যে পাওয়া যায় দেশের অনেক কৃতী সন্তানের লাশ। কারও চোখ-হাত বাঁধা, কারও চোখ তুলে নেওয়া, কারও বুক চিড়ে উপড়ে নেওয়া হয়েছে হৃৎপিণ্ড।

৫ জানুয়ারি মিরপুর গোরস্থানে মাটির নিচে পাওয়া যায় শ্রী সন্তোষ ভট্টাচার্য, ড. সিরাজুল হক, ড. ফয়জুল মহী, ডা. মুর্তজার লাশ। অন্য তিনটি লাশ ছিল ভয়ানকভাবে গলিত ও বিকৃত, যা শনাক্ত করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। অন্যদিকে আলবদর বাহিনী কর্তৃক অপহৃত ইত্তেফাকের কার্যনির্বাহী সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেন, সংবাদের যুগ্ম সম্পাদক শহীদুল্লা কায়সার, সাবেক পিআইয়ের ব্যুরো চিফ ও বিবিসির সংবাদদাতা নিজামুদ্দিন আহমেদ ও চিফ রিপোর্টার সৈয়দ নাজমুল হকের লাশের সন্ধান পাওয়া যায়নি। সম্ভবত তাদের লাশ মিরপুর ১২-তে মুসলিম বাজারসংলগ্ন কিছু কুয়োতে ফেলা হয়। এফডিসির মাস্তানার ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে মিরপুর মুক্তকরণ যুদ্ধের সময় ওই ১২ নম্বরের কাছে জহির রায়হান শহিদ হন-সেই সময়টাতে যখন লে. সেলিম তার ৪১ সেনাসদস্য নিয়ে রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।

পরিতাপের বিষয়, মিরপুর মুক্তকরণ যুদ্ধে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক সেনার মৃত্যু ঘটলেও এ আলোকে যুদ্ধক্ষেত্রটি চিহ্নিত হয়নি আজও। অনেক কিছুই হয়নি-যেমন ’৭১-এর শহিদদের একটি তালিকা এবং বিশেষ রণক্ষেত্রগুলো চিহ্নিতকরণ। যারা অস্ত্র হাতে রক্ষক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছে, সেসব মুক্তিযোদ্ধার তালিকাও অসম্পূর্ণ।

স্বাধীনতা-উত্তর দেশে বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রভাব পড়ে নানাভাবে। হেনরি কিসিঞ্জারের কথামতো অর্থবিত্তের আলোকে তলাহীন ঝুড়ি না হলেও মনন ও মূল্যবোধের পরিমাপে তলাহীন ঝুড়ির বৃত্ত থেকে মুক্ত হলো না দেশ আজও।

ডা. এম এ হাসান : মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক সামরিক কর্মকর্তা