প্রিন্ট: ২৬ এপ্রিল ২০২৫, ০৮:৩১ এএম

ঈশ্বরের ভর ছাড়া এমনটা সম্ভব নয়

ডা. এম এ হাসান

প্রকাশ: ২৫ মে ২০২৪, ১২:০০ এএম

প্রিন্ট সংস্করণ

আরও পড়ুন

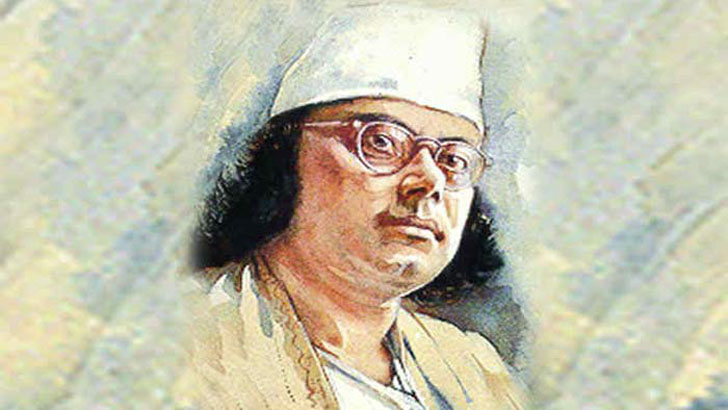

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ব্রিটিশ-ভারত যখন ঔপনিবেশিক শাসনে, শোষণে ও পেষণে ক্ষতবিক্ষত, পুঁজিতন্ত্রের চলমান প্রক্রিয়াটি যখন মন্থর ও বিকৃত, ঠিক সে সময় নজরুলের জন্ম হয় পশ্চিমবঙ্গের এক অজপাড়াগাঁয়, হতদরিদ্র এক মুসলিম পরিবারে। সে সময় সমাজের প্রতিটি স্তরে বৈষম্য এবং নিপীড়ন এতটা প্রকট ছিল, সমাজে একটি বিস্ফোরণ অনিবার্য হয়ে উঠল। উদাহরণস্বরূপ সে সময় ভারতে সিভিল সার্ভিসে কর্মরত ৮ হাজার ব্রিটিশ রাজকর্মচারীর মোট বেতন ছিল ১.৪ কোটি পাউন্ড স্টার্লিং আর ১ লাখ ৩০ হাজার ভারতীয় কর্মচারীর বেতন ছিল মাত্র ৩০ লাখ পাউন্ড। এ সময় চাকরিহীন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ লাখ এবং তারা প্রায় সবাই বিপ্লবী চেতনায় ছিল ঐক্যবদ্ধ। তাই বিস্ফোরণের সব বীজ সুপ্ত ছিল সমাজে। এর ওপর নানা কৃষক বিদ্রোহের মাঝে গ্রামীণ কৃষকও হয়ে ওঠে দ্রোহমুখী। এসবের মাঝে ১৮৯৬-১৯০৮ সালে ৬.২ কোটি, ১৮৯৯-১৯০০ সালে ২.৮ কোটি, ১৯০৫-১৯০৬ সালে ৩৩ লাখ, ১৯০৬-১৯০৭ সালে ১.৩ কোটি, ১৯০৭-১৯০৮ সালে ৪.৯৬ কোটি মানুষ দুর্ভিক্ষকবলিত হয়ে পড়েছিল। ১৮৯৬-১৯০৮ সালে ভারতে ৬০ লাখ লোক দুর্ভিক্ষের বাইরে কেবল প্লেগ রোগেই মারা গিয়েছিল। এছাড়া কলেরাসহ দুর্ভিক্ষজনিত নানা রোগ ও মৃত্যুতে হতাশাগ্রস্ত দরিদ্র সাধারণের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছিল। এ নিরাশার আঁধার ও অসন্তোষের আগুন থেকে মুক্তি আন্দোলনের বহ্নিশিখা জেগে ওঠে। এর মাঝে ১৮৯৯-এ লর্ড কার্জন যখন নানাবিধ দমনপীড়ন এবং নিগৃহমূলক নীতি গ্রহণ করেন, তখন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ঝান্ডা নিয়ে এগিয়ে আসেন শ্রী তিলক। এতে অগ্রণী ভূমিকা রাখে মহারাষ্ট্রের যুবসমাজ। মারাঠা ও মহারাষ্ট্রের অনুসরণ করে বাংলা। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দানা বাঁধে। ১৯০২ সাল থেকে নানা গুপ্ত সমিতি গঠিত হয়। তিলককে অনুসরণ করে বাংলায় উঠে আসে বিপিন চন্দ্র পাল, শ্রী অরবিন্দ ও পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হলে স্বদেশি আন্দোলন বেগবান হয় বাংলার শহর ও গ্রামে। এ সময় প্রকাশিত হয় ‘যুগান্তর’ ও ‘বন্দেমাতরম’ পত্রিকা।

এ ভয়াবহ সময়টা ছিল হতদরিদ্র নজরুলের নজরুল হয়ে ওঠার কাল এবং পেছনের আবহচিত্র। গ্রামের মসজিদে তার ইমামতি, রুটির দোকানে কাজ, লেটোদের সঙ্গে গানে-তালে মিশে যাওয়া, তারপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক হিসাবে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস তীরে ভ্রমণ, অস্ত্রের ঝনঝনানি, বারুদের গন্ধের মাঝে ইরান-তুরানের লৌকিক সংগীত ও মরমিবাদ আত্তীকরণ-সবই ঘটে নজরুলের জীবনে। কবিতা ও গানে অবিনাশী নজরুল হওয়ার পেছনে তার এ পথচলার একটি বিশাল ভূমিকা ছিল। পৃথিবীর পাঠশালায় শিক্ষার উদাহরণ দেখিয়াছেন নজরুল। দুঃখ, দুর্দশা এবং যুদ্ধ মানুষের চেতনা ও বোধকে কতটা তীক্ষè এবং প্রতিবাদের ভাষাকে কতটা শানিত করে, কতটা গভীর করে, তা আমরা দেখেছি দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর শিল্প ও সাহিত্যে। নজরুল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বুদ্ধদেব বসু বলেন-‘বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পরে সবচেয়ে বড় কবিত্বশক্তি নজরুল ইসলামের। তিনি যখন সাহিত্য ক্ষেত্রে এলেন, তখন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তার খ্যাতির চূড়ায় অধিষ্ঠিত, মোহিতলাল তখনো ঠিক সমাগত হননি, রবীন্দ্রনাথের পর সত্যেন্দ্রনাথই প্রধান কবি। নজরুলের রচনায় সত্যেন্দ্রীয় আমেজ ছিল না তা নয়-কেনই বা থাকবে না-কিন্তু প্রথম থেকেই তিনি সুস্পষ্ট এবং প্রবলভাবে তার স্বকীয়তা ঘোষণা করেছিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশ তাকে গ্রহণ করল, স্বীকার করল-নজরুল সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলার কথা এইটাই যে, তিনি একইসঙ্গে লোকপ্রিয় কবি এবং ভালো কবি-তারপর একমাত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যেই পলকের জন্য এ সমন্বয়ের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল।’

তিনি আরও বলেন-‘অদম্য স্বতঃস্ফূর্তি নজরুলের রচনার প্রধান গুণ-এবং প্রধান দোষ। যা কিছু তিনি লিখেছেন, দ্রুতবেগে; ভাবতে, বুঝতে, সংশোধন করতে কখনো থামেননি, কোথায় থামতে হবে দিশে পাননি। ... বায়রণ সম্বন্ধে গেটে যা বলেছিলেন, নজরুল সম্বন্ধেও সে-কথা সত্য : The moment he thinks, he is a child....’

তিনি অতিসত্বর ফুরিয়ে যাবেন বলেই হয়তো এমনভাবে মধ্য গগনে দেদীপ্যমান ছিলেন। চিরনীরব হবেন বলেই হয়তো অপরের কথা শোনার ফুরসত হয়নি তার। তারপরও তিনি মহাকবি বা অমর কাব্য সাহিত্যের কারিগর হতে চাননি। তিনি মানুষের প্রাণের কথা মনের কথা, আকাক্সক্ষার কথা এবং স্বপ্নের কথা উচ্চকণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন।

নজরুলের সার্থক তুলনা আমেরিকান কবি হুইটম্যান; যিনি বলেছিলেন, Behold I don’t give little charity, when I give, I give myself। নজরুল ছিলেন অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট; ভাবনায় ও কথনে। বোদলেয়ায়ের মতো গভীর অন্তর্জ্বালা থাকলেও তিনি তাকে প্রশ্রয় দেননি। গুরুত্ব দিয়েছেন সাম্যবাদী চিন্তা এবং মানুষের মুক্তির চিন্তাকে। তিনি নির্মাণ করেছেন মানুষের স্বপ্ন। শেকল ভাঙার গান শিখিয়েছেন সবাইকে। কমরেড মোজাফ্ফরের সঙ্গে থাকাটা তার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল।

গৌতমবুদ্ধ কিংবা শ্রী চৈতন্যের বোধ অন্তরে ধারণ করলেও প্রকাশ ভঙ্গিতে নজরুল ধূর্জটির কিরীট ধারণ করেছিলেন। ইসলাম যেমন তাকে সাম্যের প্রেরণা দিয়েছে, তেমনি মার্কসবাদ তার চিন্তা ও চেতনাকে শানিত করে দ্রোহের প্রণোদনা জুগিয়েছে।

প্রেম এবং দ্রোহই তার কাব্যশক্তি। তার গানে নানা ভক্তিরস প্রকাশিত হলেও প্রেম এবং বিরহ হলো তার গানের মূল মর্মবাণী। এক্ষেত্রে তিনি কমনীয় এবং ভাববাদী। জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন, ‘কবিতার অস্থির ভেতর থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।’

নজরুলের কাব্যে শুধু ইতিহাস চেতনা নয়, সমকালবোধ ছিল প্রকট। জীবনানন্দ এবং নজরুল উভয়েই পুরাণ ও ইতিহাসকে সমকালের সমতটে নিয়ে এসেছেন। তবে জীবনানন্দ দাশ যেমন কুয়াশা ঢাকা ভবিষ্যৎ দেখেছেন, নজরুল হয়তো তেমন করে দেখতে পারেননি। সময়ের অভাবে হয়তো জীবনানন্দের মতো বিষাদের সর্পিল পথ ও সিঁড়ি বেয়ে জীবনের অন্য এক আঁধারে নামতে পারেননি নজরুল। ‘কাফকার’ মতো আত্মবীক্ষণ হয়তো করতে পারেননি, তবে জীবনের সংরাগ, ক্রন্দন ও বিষাদকে কালোত্তীর্ণ করেছেন।

নজরুলের সরব ও ঋজু প্রকাশ রবীন্দ্রবলয়কে ভাঙতে পেরেছিল সেই ত্রিশের দশকে। তাই রবীন্দ্রকাব্যের সীমা অনুভব করে জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন, ‘তার প্রকৃত কাব্যলোকে সমাজ ও ইতিহাস চেতনা একটি নির্ধারিত সীমায় এসে তারপর মন্থর হয়ে গেছে।’

ত্রিশ দশকের বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং পরবর্তী যুগের সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ছিল সমাজ চিন্তায় সমৃদ্ধ। ভাবনা, ভাষা এবং কবিতার মেজাজে তিনজন তিন ধরনের কবি ছিলেন। তাদের ভাষাজ্ঞান, শব্দচয়ন ও প্রয়োগ প্রায় নির্ভুল ছিল। এই মানে নজরুলের হয়তো কিছু দুর্বলতা ছিল।

জীবনানন্দ কেবল শব্দ চয়নে বা কবিতা গঠনে যত্নবান ছিলেন না-তিনি কবিতার ধ্বনি ও অনুপ্রাস অতিক্রম করে এক স্বপ্নাচ্ছন্ন মায়া সৃষ্টি করেছিলেন। তার বক্তব্য এবং চিত্রকল্প সময় ও কালে সীমা অতিক্রম করেছে-তা ইতিহাসের নির্জন পথে বা ভবিষ্যতের অলক্ষ্য বিবরে-যেখানেই হোক না কেন। নজরুল সম্ভবত সারা বিশ্বের সর্বোচ্চ গানের গীতিকার এবং সুরকার। এ সংখ্যা প্রায় চার হাজারেরও বেশি। কীভাবে তিনি এত ভিন্ন ভিন্ন রাগ ও তাল রপ্ত করেছিলেন এবং প্রয়োগ করেছিলেন তা বিস্ময়ের ব্যাপার। সুরের জগতে তার ঈশ্বরপ্রদত্ত প্রতিভা বিতোভেন ও মোজার্টের মতোই। তিনি হয়তো সিম্ফনি সৃষ্টি করতে পারেননি, কিন্তু ভারতীয় নানা রাগ ও ঠাঠের প্রয়োগ করেছিলেন, তা অপূর্ব বললেও কম বলা হবে। লক্ষ্নৌ ঘরানা থেকে শুরু করে কর্ণাটক ঘরানা, ঠুমরী, টপ্পা, গীত, গজল সব কিছুতেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আরবি, ফার্সি সংগীত থেকে শুরু করে ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপাঞ্চলের সুরও তিনি শব্দে বেধেছিলেন। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, প্রায় কারও সাহায্য ছাড়া তিনি এসব গানের স্বরলিপি রচনা করেছেন এবং নিজেই অধিকাংশ মিউজিক কম্পোজ করেছেন। বিস্ময়কর এক প্রতিভা ছিলেন এ নজরুল।

ঈশ্বরের এই বরপুত্রের সব রচনা ও গান উদ্ধার করে সংরক্ষণ করা গেলে এবং তার স্বপ্ন ও চেতনা ধারণ করতে পারলেই সার্থক হবে নজরুল বন্দনা।

যতদিন হীনমন্যতায় আক্রান্ত এ বঙ্গদেশের মানুষ আপন অতীত এবং মর্যাদা বিস্মৃত হয়ে ভিনদেশের মানুষের হাতে ঝাল আস্বাদন করবেন, তাদের স্তুতি ও কৃপাকে মহার্ঘ মনে করবেন, ততদিন নজরুল শিক্ষা প্রকৃত অর্থে অধরাই থেকে যাবে।

ডা. এম এ হাসান : চেয়ারপারসন, ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি, বাংলাদেশ