প্রিন্ট: ১০ এপ্রিল ২০২৫, ০৩:৫৯ এএম

এম এ হালিম

প্রকাশ: ২৫ আগস্ট ২০২৪, ১২:০০ এএম

প্রিন্ট সংস্করণ

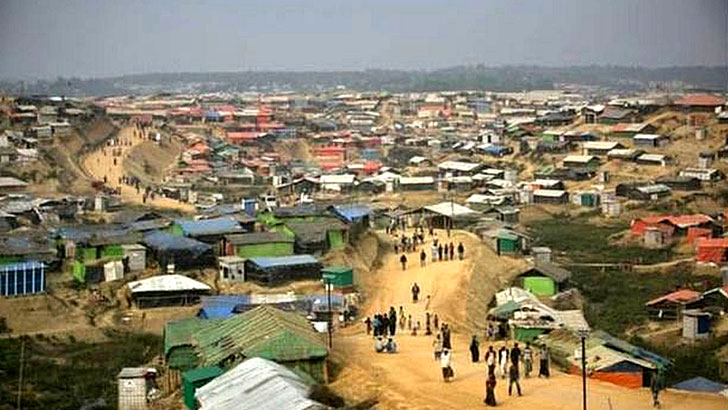

দেশে রোহিঙ্গা সংকটের সাত বছর হলো আজ। ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মিয়ানমারের সামরিক ও আধা-সামরিক (বর্ডার গার্ড) বাহিনী কর্তৃক নিপীড়িত হয়ে স্বল্প পরিসরে রোহিঙ্গা টেকনাফ সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। ২০১৭ সালের শুরুতে আবারও দলে দলে রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করতে শুরু করে, যা একই বছরের ২৫ আগস্ট প্রকট আকার ধারণ করে। তখন সাত লক্ষাধিক রোহিঙ্গা প্রাথমিক অবস্থায় টেকনাফ ও উখিয়ার বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে আশ্রয় নেয়। পরবর্তীকালে তাদের বিভিন্ন ক্যাম্পে স্থানান্তর করা হয়। অনেকেরই মনে থাকবে, সংকটের শুরুতে শুধু কক্সবাজারবাসী নয়, সারা দেশ থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন এসব অসহায় মানুষের জন্য সাহায্য নিয়ে কক্সবাজারে ছুটে যায়। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালে রোহিঙ্গাদের ওপর অত্যাচার-নিপীড়ন শুরু হলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাপে সে বছরের সেপ্টেম্বরে মিয়ানমার সরকারের আহ্বানে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বে নয় সদস্যবিশিষ্ট Advisory Commission on Rakhine State গঠন করা হয়। কিন্তু কমিশনের কার্যক্রম চলাকালেই রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার সামরিক বাহিনী নিপীড়ন জোরদার করে, যা ২৫ আগস্ট ২০১৭ ভয়াবহ রূপ নেয়। যা হোক, কমিশন ২৩ আগস্ট ২০১৭ রিপোর্ট দাখিল করে, যেখানে রোহিঙ্গাদের বিভিন্ন নাগরিক সেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া, মুক্ত-স্বাধীন চলাচলে প্রতিবন্ধকতা, ১৯৮২ সালের জটিল নাগরিকত্ব আইন ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনসহ কিছু সুপারিশ করা হয়। কিন্তু সেসব সুপারিশ বাস্তবায়নে মিয়ানমার সরকারের পক্ষ থেকে কোনো উদ্যোগই লক্ষ করা যায়নি। এদিকে রোহিঙ্গা সংকট প্রকট হলে সে বছরের ২৩ নভেম্বর বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সরকারের মধ্যে প্রত্যাবাসন বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর হয়। এছাড়া ২০১৭ ও ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭২ ও ৭৪তম অধিবেশনে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, যাতে কফি আনান কমিশনের সুপারিশমালা বাস্তবায়নসহ রোহিঙ্গাদের দ্রুত প্রত্যাবাসনের প্রস্তাব করা হয়।

বাংলাদেশের জন্য রোহিঙ্গা সংকট নির্দিষ্ট সময়ান্তর ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৭৮ সালে ২ লাখ ৬৫ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়, তবে তারা দুই বছরের মধ্যে প্রত্যাবাসিত হয়। ১৯৯১-৯২ সালে আবারও ২ লাখ ৬৫ হাজার রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। এদের অধিকাংশই পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে প্রত্যাবাসিত হলেও নাগরিকত্ব ও অন্যান্য জটিলতায় ৩০ হাজার রোহিঙ্গা এখনো কুতুপালং ও নয়াপাড়া ক্যাম্পে রয়ে গেছে। এদিকে রোহিঙ্গার সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে প্রতিনিয়তই। কারণ প্রতি বছর গড়ে ৩০ হাজার নতুন শিশু জন্মগ্রহণ করছে। ৩০ জুন পর্যন্ত পুরোনো (১৯৯১-৯২) ও নতুন (২০১৬-১৭) মিলিয়ে উখিয়া ও টেকনাফ এবং ভাসানচরে অবস্থিত ৩৪টি ক্যাম্পে অবস্থানকারী রোহিঙ্গার সংখ্যা ৯,৭৯,৩০৬। অবশ্য বিভিন্ন সূত্র রোহিঙ্গার প্রকৃত সংখ্যা ১২ লক্ষাধিক উল্লেখ করেছে, কারণ অনেক রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে গেছে। সরকার ২০১৬-১৭ সালে আশ্রয়গ্রহণকারী রোহিঙ্গাদের শরণার্থীর মর্যাদা না দিয়ে ‘বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিক’ (এফডিএমএন) হিসাবে অভিহিত করেছে। উল্লেখ্য, শরণার্থীর মর্যাদা দেওয়া হলে রিফিউজি কনভেনশন অনুসারে তারা কিছু অধিকার ভোগ করবে; যেমন-ক্যাম্পের বাইরে অবাধ চলাচল, কাজ করার অধিকার, যদিও বাংলাদেশ এ কনভেনশনে স্বাক্ষর করেনি। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ বিভিন্ন সময়ে রোহিঙ্গাদের আত্তীকরণের (ইনটিগ্রেশন) প্রস্তাব দেয়, যা বাংলাদেশ প্রত্যাখ্যান করে।

বাংলাদেশ মানবিক কারণে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদান করেছে। কিন্তু সাত বছর পার হলেও তাদের প্রত্যাবাসনে কোনো কার্যকর উদ্যোগ ও সম্ভাবনা লক্ষ করা যাচ্ছে না। বরং উখিয়া ও টেকনাফের স্থানীয় জনসংখ্যার (৫ লাখ) দ্বিগুণেরও বেশি রোহিঙ্গা এখন তাদের গলার কাঁটা হয়ে উঠেছে। দশ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা দেশের পরিবেশ ও স্থানীয় আর্থ-সামাজিক পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। অবাধে বনভূমি উজাড়, দুই লক্ষাধিক পরিবারের প্রতিদিনের বর্জ্য ও পয়ঃ এবং অপরিকল্পিত গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপনের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর উদ্বেগজনকভাবে নেমে গেছে। এছাড়া রোহিঙ্গাদের অনেকেই স্থানীয় শ্রমবাজারে মিশে গিয়ে স্থানীয়দের জীবিকায়নে প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছে এবং স্থানীয়দের মধ্যে অসন্তোষ ছড়াচ্ছে। রোহিঙ্গাদের সঙ্গে স্থানীয়রা চোরাকারবারিতে জড়িয়ে পড়ায় সামাজিক অস্থিরতা বাড়ছে। এছাড়া স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যাওয়া এবং ক্যাম্প থেকে পালিয়ে যাওয়া অনেক রোহিঙ্গা জন্মনিবন্ধন কার্ড করে বাংলাদেশি নাগরিক হিসাবে অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। অনেকে আবার পাসপোর্ট করে মালয়েশিয়া, সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশে বৈধ-অবৈধ পথে পাড়ি জমিয়েছে, যাদের একটি অংশ সেসব দেশে ধরা পড়ে বাংলাদেশের জন্য দুর্নাম বয়ে আনছে।

রোহিঙ্গাদের জন্য রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি পরিচালিত মানবিক কার্যক্রমের দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতার সুযোগে (২০২০-২২) আমার নিজের কিছু পর্যাবেক্ষণ রয়েছে; যেমন-১. রোহিঙ্গাদের থাকার জন্য বাঁশের বেড়া ও খুঁটি দিয়ে তৈরি শেল্টারের বর্তমান অবকাঠামো উপযুক্ত বা টেকসই নয়। কারণ; প্রথমত, এ ধরনের ঘর অগ্নিকাণ্ডের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, একটি ঘরে আগুন লাগলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ২. এ ধরনের ঘর ব্যয়সাশ্রয়ী নয়। ১০x১৫ বর্গফুটের প্রতিটি ঘর তৈরিতে ৫০ হাজার টাকার অধিক ব্যয় হয়, যা এক বছরের মধ্যেই মেরামত এবং সর্বোচ্চ দুই বছরে নতুন করে তৈরি করতে হয়। বর্তমানে ৩৩টি ক্যাম্পে দুই লক্ষাধিক শেল্টার রয়েছে, যা মেরামত ও পুনঃনির্মাণ করতে প্রতি বছর বিভিন্ন সংস্থার বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়। এ বিবেচনায় আমরা বিভিন্ন সময়ে রোহিঙ্গাদের দেখভাল করার দায়িত্বে থাকা শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের (আরআরআরসি) কাছে শেল্টার তৈরির জন্য টেকসই উপকরণ অর্থাৎ স্টিল অথবা আরসিসি পিলার ও সিজিআই শিট ব্যবহারের প্রস্তাব করেছি; কিন্তু সরকারের উচ্চ মহলের সমর্থন না পাওয়ায় আমাদের প্রস্তাব টেকেনি। যুক্তি হিসাবে বলা হয়েছিল, উন্নত কাঠামোসংবলিত শেল্টার নির্মাণ হলে রোহিঙ্গারা প্রত্যাবাসনে আগ্রহী হবে না! ৩. শেল্টারের উপকরণ ও প্রতি শেল্টারে রাখা সিলিন্ডার দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ার কারণ হতে পারে, যা নিয়ে প্রতিবার অগ্নিকাণ্ডের পরই আলোচনা হয়। তাই ঘরে ঘরে সিলিন্ডার সরবরাহ না করে ক্লাস্টারভিত্তিক সরবরাহের বিষয়টি ভাবা যেতে পারে, যেমন ব্যবস্থা রাজধানী ও অন্যান্য বড় শহরে বস্তিবাসীর জন্য করা হয়।

প্রত্যাবাসন বিষয়ে রোহিঙ্গাদের আস্থা ও আগ্রহ বাড়াতে গত বছরের ৫ মে ২০ জন রোহিঙ্গাসহ ২৭ সদস্যের টিম রাখাইন রাজ্যের মংডু সফর করে বিভিন্ন গ্রাম ও ট্রানজিট সেন্টার ঘুরে দেখে এবং সেখানে থাকা রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কথা বলে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ডিসেম্বরে পরীক্ষামূলকভাবে ১ হাজার ১৭৬ জন রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু নভেম্বরে সে দেশের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে আরাকান আর্মির সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে সে উদ্যোগ থেমে যায়। উপরন্তু হাজার হাজার রোহিঙ্গা নতুন করে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের অপেক্ষায় সীমান্তে ভিড় করছে। এদিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা বাংলাদেশ সফরকালে গতানুগতিকভাবে শুধুই আশার বাণী শুনিয়েছেন। মে মাসে জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র জেনেভায় রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছায় এবং নিরাপদ ও সম্মানজনক প্রত্যাবাসনের বিষয়ে জাতিসংঘের দৃঢ় অবস্থানের কথা উল্লেখ করেন।

কক্সবাজারে দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন সময়ে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কথা বলে প্রত্যাবাসন বিষয়ে তাদের মনোভাব জানার সুযোগ হয়েছে। তারা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে ক্যাম্পের ছোট শেল্টারে তারকাঁটার ঘেরা পরিবেষ্টিত অবস্থায় থাকতে চায় না। বিশেষত, সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা খুবই উদ্বিগ্ন; কারণ ওরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগবর্জিত। বাংলাদেশের পক্ষে ১২ লক্ষাধিক রোহিঙ্গার চাপ অনির্দিষ্টকাল বহন করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশকেই তাই এ সমস্যা সমাধানে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে অ্যাডভোকেসি অব্যাহত রাখতে হবে। জানা গেছে, প্রধান উপদেষ্টা সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে যোগ দেবেন, যা দায়িত্ব গ্রহণের স্বল্প সময়ের ব্যবধানে রোহিঙ্গা ইস্যুকে আন্তর্জাতিক ফোরামে নতুন করে উপস্থাপনের বিশেষ সুযোগ বয়ে আনবে। এছাড়া পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে প্রত্যাবাসন বিষয়ে এখনই একটি রোড ম্যাপ তৈরি করতে হবে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অনেক অগ্রাধিকার এজেন্ডার মধ্যে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইস্যুটিও অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

এম এ হালিম : সাবেক পরিচালক, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি; দুর্যোগ, জলবায়ু ও মানবিকবিষয়ক কলাম লেখক

halim_64@hotmail.com

-67f76479bed45.jpg)

-67f762cbcbd9c.jpg)