প্রিন্ট: ১৬ এপ্রিল ২০২৫, ০১:২৭ পিএম

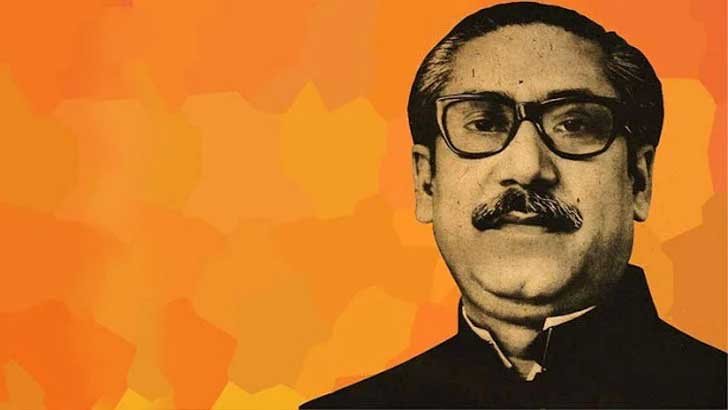

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড : সাদা চোখে দেখা

অমিত রায় চৌধুরী

প্রকাশ: ১৫ আগস্ট ২০২১, ১২:০০ এএম

প্রিন্ট সংস্করণ

আরও পড়ুন

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড, জেলহত্যা ও ২১ আগস্ট ম্যাসাকার-ইতিহাসের জঘন্য এ পর্বগুলোর পারম্পর্য ঘনিষ্ঠ। মনে হয়, ঘটনাক্রম অদৃশ্য এক সুতায় বাঁধা। উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ধারণাটাকেই বদলে দেওয়া। সে চেষ্টা হয়তো এখনো জারি আছে। মুক্তিযুদ্ধকালীন বুদ্ধিজীবী হত্যা অথবা স্বাধীনতার পর রাজনীতিবিদ, লেখক ও সাংবাদিকদের সংগঠিত আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা। সেসব অপরাধের প্যাটার্ন ও অভিমুখ একই ছিল বলে ধারণা করা যায়। ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধুকে হত্যার চেষ্টা হয়েছে নানা সময়ে, নানাভাবে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়ে, বিভিন্ন কারাগারে অবস্থানকালে; এমন কী পাকিস্তানের জেল থেকে স্বদেশে ফেরার পথেও বঙ্গবন্ধুর বিমানে একজন ঘাতককে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে জানা যায়।

একটি অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও শোষণমুক্ত সমাজ গঠনই ছিল দেশভাগের পর সব আন্দোলন-সংগ্রামের মূল দর্শন। পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নেওয়া বাঙালি এলিট নেতৃত্ব সোঁদা মাটি থেকে উঠে আসা বঙ্গবন্ধুর পাশে ক্রমেই ম্লান হয়ে পড়েন। বঙ্গবন্ধুর সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব, পাহাড় সমান সাংগঠনিক শক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা এ আন্দোলনের মূল শক্তিতে পরিণত হয়। মাঠে-ঘাটে ঘাম ঝরানো, কাদা মাটিতে হেঁটে চলা মানুষের সঙ্গে তিনি সহজেই মিশে থাকেন, তাদের চোখের জল ও আবেগের মাঝে নিজেকে জড়িয়ে নেন। ক্রমেই হয়ে ওঠেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী গণমানুষের নেতা। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ঘৃণা ও বৈষম্যের রাজনীতি বাঙালি মানেনি। অভিজাত ধনিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষার পাকিস্তানি মতলব বাঙালিকে ক্ষুব্ধ করেছিল। এ অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি ও আঞ্চলিক স্বার্থকে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করায় ‘বাঙালি আবেগ’ গর্জে উঠেছিল; আর সে দ্রোহের বলিষ্ঠ কণ্ঠ ছিলেন বঙ্গবন্ধু।

দেশভাগের সাম্প্রদায়িক মনস্তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করে একটি ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার ভিত্তিতে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কখনোই মেনে নিতে পারেনি। একটি স্বাধীন দেশের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সুবিধাভোগী আমলা-ব্যবসায়ীর গোষ্ঠীস্বার্থকে যে রক্ষা করবে না; তা তারা আগেভাগেই আঁচ করতে পেরেছিল। অন্যদিকে, একশ্রেণির লোভী রাজনৈতিক নেতাকর্মী স্বাধীনতার পর কর্তৃত্ব ও সম্পদের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। রাজনীতিক-ব্যবসায়ী-আমলাতন্ত্রের এ অশুভ আঁতাত বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে গোপনে জোটবদ্ধ হতে থাকে। বঙ্গবন্ধু কার স্বার্থের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন? দুর্নীতিবাজ, লুটেরা, মুনাফাখোর ব্যবসায়ী, সুবিধাবাদী আমলা ও সুযোগসন্ধানী রাজনীতিবিদ-সবার বিপক্ষে। ’৭৫-পরবর্তী বাংলাদেশকে দেখলেই প্রমাণ হয়ে যাবে-দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য কীভাবে রাতারাতি পাল্টে গেল। ক্ষমতা চলে গেল প্রতারণার মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে লুটেরা শাসকশ্রেণির হাতে। গরিব মানুষের পরম বন্ধুকে শত্রু হিসাবে চিত্রায়িত করা হলো। প্রকৃত ধার্মিক একজন মানুষকে নাস্তিক বানানো হলো। অব্যাহত ইতিহাস বিকৃতির মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুকে খলনায়ক হিসাবে উপস্থাপনের সব আয়োজন সম্পন্ন হলো।

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী খোন্দকার মোশতাক-এ নিয়ে জনমানসে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু অনেকের মতে, এর পেছনে মদদ ছিল জেনারেল জিয়ার। পরবর্তী ঘটনা পরম্পরা ইঙ্গিত করে-তিনিই বড় বেনিফিশিয়ারি। কিন্তু আমলাদের অবস্থান সেসময় কোথায় ছিল? দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানপন্থি আমলারা বঙ্গবন্ধুর নৈকট্য লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। নেতার ঔদার্য তাদের আশ্রয়ও দিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু তার প্রতিশ্রুত রাজনৈতিক অঙ্গীকারগুলো যেভাবে বাস্তবায়ন শুরু করেছিলেন, তাতে স্পষ্ট হচ্ছিল-তিনি তার লক্ষ্যে অবিচল, ভীষণভাবে সৎ। আর তাতেই ভয় পেয়েছিল আমলা-রাজনীতির এক অশুভ চক্র। এমনই একটা সুযোগের সন্ধানে ছিল মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি। এদের সঙ্গে হাত মেলায় পতিত বাম। তদানীন্তন আন্তর্জাতিক রাজনীতির বৈরী অংশের সমর্থনও তারা পেয়েছিল।

সত্য অনুসন্ধান করাই জরুরি। ইতিহাসের পাতা উল্টে যুক্তির কাঠামোকে খোলা মনে ঝালাই করা দরকার। মনে হয় সেকালের আওয়ামী লীগ, একালের বিএনপি কিংবা জাতীয় পার্টি সব দলেরই একটা বড় অংশ এ শিবিরেই ছিল। ’৭৫-পরবর্তীকালে সৃষ্ট বিএনপি, জাতীয় পার্টি যদি সভ্যতার এ কলঙ্কজনক হত্যাকাণ্ডকে নৈতিকভাবে সমর্থন না করত, তাহলে কীভাবে স্বঘোষিত খুনিরা রাষ্ট্রের উচ্চপদে, বিদেশি দূতাবাসে; এমন কী দেশের অভ্যন্তরে রাজনীতি করার সুযোগ পায়? সবচেয়ে বড় কথা, ঘৃণিত কালাকানুন ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে সাংবিধানিক সিলমোহর দেয় একটা স্বাধীন রাষ্ট্র। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় প্রচারে বঙ্গবন্ধুর নাম ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেওয়া হয়। এরপরও চড়া গলায় কীভাবে দাবি করা যায়, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে শুধু মোশতাক বা কিছু বিপথগামী সৈনিক যুক্ত ছিল?

মনে হয়, সোজাভাবে স্বীকার করা উচিত-হ্যাঁ, সেসময় আমরা এ কাজ করেছি; সেটি ঠিক ছিল না। রাষ্ট্রব্যবস্থায় এমন চালাকির প্রশ্রয় অথবা অপরাধমূলক আইন টিকে থাকলে সমাজে দুর্বৃত্তায়নের পথ সুগম হয়ে পড়ে। কেন চালাকির আশ্রয় নিতে হবে? আমরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন নীতি ও দর্শনকে সমর্থন করি কিনা, তা-ও পরিষ্কার করে বলা উচিত। যদি সেখানে কোনো দ্বন্দ্ব থাকে, তা-ও পরিষ্কার করা উচিত। জনগণ ভেবে দেখবে, সিদ্ধান্ত নেবে। ছলচাতুরীর অনুশীলন কেন আজ সমাজে এভাবে গেড়ে বসেছে, তা নিবিড়ভাবে অনুসন্ধান করা উচিত।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ আওয়ামী লীগ ধারণ করে কিনা, এটিও এখন একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। মনে হয়, তাদের বৃহত্তর একটি অংশ সে রাজনীতি থেকে বেশ খানিকটা দূরেই সরে গেছে। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় মানদণ্ডে। অবশ্যই রাজনীতির মাপকাঠি সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলে চলে। মুক্তবাজার অর্থনীতির দাপট এখন সর্বত্রই। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াও বর্তমানে এ বাজারের বাইরে নয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু যেভাবে একটি সাম্যভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা কল্পনা করে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সে পথেই কি বঙ্গবন্ধুর অনুগামীরা এখনো হেঁটে চলেছেন? উত্তর, না; অথচ দেখা যাবে-শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান সবক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধুর কঠোর শ্রম ও ভাবনার ছাপ রয়েছে।

নেতৃত্বের অভাবে গরিব মানুষের জীবনমান উন্নয়নে জাতির পিতার দূরদর্শী উদ্যোগগুলো দীর্ঘদিন চাপা পড়ে থাকে। ধনী-দরিদ্র, গ্রাম-শহর কিংবা নারী-পুরুষের যুগলালিত অসাম্য দূর করে একটি সমৃদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ ও উন্নত জাতি গঠনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা বঙ্গবন্ধুর দেশ গঠন পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পেতে থাকে। সেভাবেই তিনি ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার খোলনলচে পালটে ফেলে গণমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন, যার সুফল পাবে দেশের ভাগ্যহত কৃষক-শ্রমিক মেহনতি মানুষ। এ মহৎ লক্ষ্য অর্জনের জন্যই ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়। কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যার পর কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের সব পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। শ্রেণিবিভক্ত সমাজকে আরও বিভাজিত করার পরিকল্পিত আয়োজন চোখে পড়ে। ইংরেজি, বাংলা, মাদ্রাসা, কারিগরি, দেশি-বিদেশি স্কুল-নানা ধারার বিচ্ছিন্ন স্রোত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মনোজগতেও দ্বন্দ্ব ও বিভক্তি সৃষ্টি করে। শিক্ষা পরিণত হয় পণ্যে, যা নব্য ধনিক শ্রেণির একচেটিয়া অধিকারে চলে যায়। শিক্ষার গ্রামভিত্তিক বৃহত্তর কাঠামো বিপন্ন হয়ে পড়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানসম্পন্ন শিক্ষার লক্ষ্য ও চরিত্র বদলে গেছে, এটিও ঠিক। দক্ষতা, বুদ্ধি ও প্রযুক্তি সেখানে প্রাধান্য পাবে; কিন্তু সেই বিশ্বজনীন শিক্ষার সুযোগও এখন প্রান্তিক জনগণের নাগালের বাইরে, বঙ্গবন্ধু যা কখনোই চাননি।

ইতিহাসের একটি অত্যন্ত ক্রান্তিকালে দেশভাগ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই হয়তো এমন অনেক নতুন বিশ্বব্যবস্থার দ্বারোদ্ঘাটন করে। কিন্তু একদিকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব, অন্যদিকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায়। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন নামে নতুন একটি বিশ্ব রাজনীতির উত্থান ঘটে। আদর্শিক দ্বন্দ্ব, স্বার্থের সংঘাত, সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা-সব বিচারে একটি জটিল বিশ্ব পরিস্থিতিতে দেশভাগ হয়। মুসলিম আত্মপরিচয়ের ভিত্তিতেই পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। বঙ্গবন্ধু সে আন্দোলনেও শরিক ছিলেন। পূর্ববাংলা ভৌগোলিকভাবেই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১ হাজার ২০০ মাইল দূরে ছিল। আর পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই গণতন্ত্র ও সুশাসনের অভাবে বাঙালিদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ জেগে উঠতে থাকে। বাঙালি জাতিসত্তার ওপর পাকিস্তানি বিদ্বেষ এ বিচ্ছিন্নতাকে প্রকট করে তোলে। আওয়ামী মুসলিম লীগেও তখন আদর্শিক দ্বন্দ্ব। উদার, প্রগতিশীল, গণমুখী ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বঙ্গবন্ধু বামঘেঁষা ছাত্ররাজনীতির ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েন। একটি বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। বামধারায় প্রভাবিত ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ায় ক্রমেই তার পৃথক একটি রাজনৈতিক ধারা ইতিহাসের গতিপথে সবার নজর কাড়তে শুরু করে।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড শুধু এ দেশের গতিপথ পালটে দেয়নি, আঞ্চলিক রাজনীতিতেও এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব খুব সহজেই বোঝা যায়। নিকট প্রতিবেশী ভারত, মিয়ানমার, আফগানিস্তান, চীন কিংবা পাকিস্তানের রাজনীতিও হয়তো অন্যভাবে ভিন্নধারায় প্রভাবিত হতে পারত। ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, আঞ্চলিক স্বার্থ-সবক্ষেত্রেই বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ ও উদার। অমর্ত্য সেনের ভাষায়-বঙ্গবন্ধুর পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও দৃষ্টির সম্পদ বিকল্পহীন। আদর্শগত বিভ্রান্তির শিকার এখন আঞ্চলিক রাজনীতি। ধর্মনিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা ইউরোপীয় ধারণা থেকে আলাদা। রাষ্ট্র ধর্মকে উৎসাহ দেবে না-এটি আমেরিকা বা ইউরোপেও সমানভাবে মানা হয় না। বঙ্গবন্ধু এখানে ভীষণ পরিষ্কার। যার যার ধর্ম, সে পালন করবে।

বঙ্গবন্ধু নিজে দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন না। গরিব মানুষের স্বার্থের ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপসহীন। অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা শুধু নন, বিশ্ব রাজনীতিতেও তিনি অনেক ওপরে চলে গিয়েছিলেন। ঘাতকরা জানত, তাকে বাঁচিয়ে রাখলে জনরোষ থেকে তারা রেহাই পাবে না। এখানেই ছিল বঙ্গবন্ধুর আসল শক্তি আর প্রতিপক্ষের ভীতি ও দুর্বলতার কারণ। হত্যাকাণ্ড সংঘটনের প্রকৃতি ও চরিত্র দেখেই তা অনুমান করা যায়। ঘাতকরা যে পৈশাচিক বর্বরতায় বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করেছিল-তা শুধু প্রতিহিংসা নয়; কাপুরুষ খুনিদের কাতর আত্মরক্ষার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা বলেও মনে হয়। পরিবারের নিষ্পাপ শিশুটিও এ হিংসার আগুন থেকে রক্ষা পায়নি।

এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায়, সম্ভাব্য জনবিস্ফোরণ বা ভয়ংকর প্রতিক্রিয়ার ভয়ে খুনিরা কুঁকড়ে ছিল। পালটা প্রতিরোধের আশঙ্কায় তারা কতটা তটস্থ ছিল, তা আত্মস্বীকৃত খুনি কর্নেল রশিদের স্বীকারোক্তি থেকেই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাজনীতির সহায়ক শক্তির বড় একটি অংশ জাতির পিতাকে চরম দুঃসময়ে সাহায্য করেনি। প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা তারা করেনি। সেনাবাহিনী, রক্ষীবাহিনী, পুলিশ, ছাত্রজনতা এগিয়ে আসেনি। বঙ্গবন্ধুর চারপাশে থাকা অনেকের মাঝেই ছিল না পাওয়ার হতাশা। ইতিহাস নির্মাণের এ জটিল সন্ধিক্ষণে বঙ্গবন্ধুর প্রয়োজনে তারা পাশে থাকেননি বা অনেকটাই নির্লিপ্ত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর অবিচল আস্থা ছিল দেশের সন্তানরা তার কোনো ক্ষতি করবে না। বিদেশি গোয়েন্দা সংকেত তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন। ভাগ্যের কী পরিহাস! সেই বাঙালির হাতেই তার প্রাণ ঝরল। তার মতো ক্ষণজন্মা নেতার জন্য নিয়তি কি এমন মৃত্যুই লিখে রেখেছিল?

প্রকৃতি যেন নিজ হাতে বঙ্গবন্ধুকে তৈরি করেছে পরম মমতায়। আজকের একজন তরুণের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন-বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা কীভাবে জনসমুদ্রে উত্তাল ঢেউ তুলত! তার বিস্তার কীভাবে আকাশের সীমানাকে ছাপিয়ে যেত! মানুষের অন্তহীন কাতারে কখনো তিনি নিজেকে নামিয়ে এনেছেন; আবার কখনো ভাসিয়ে নিতেন আবেগের স্রোতে। এমন দীপ্তিমান নেতা হয়তো বাঙালির ভাগ্যে তেমন একটা জোটেনি। বিশ্বে নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন-এমন কীর্তিমান মানুষের তালিকায় অনায়াসে যুক্ত করা যায় তার নাম। এ নামের বিস্ফোরণেই তাই ঘটে যায় বিপ্লব, বেরিয়ে আসে নতুন দেশ, নতুন জাতি।

অমিত রায় চৌধুরী : সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ

principalffmmc@gmail.com