প্রিন্ট: ১০ এপ্রিল ২০২৫, ০৮:০১ এএম

মনির হোসেন

প্রকাশ: ২৫ মে ২০২৩, ১২:০০ এএম

প্রিন্ট সংস্করণ

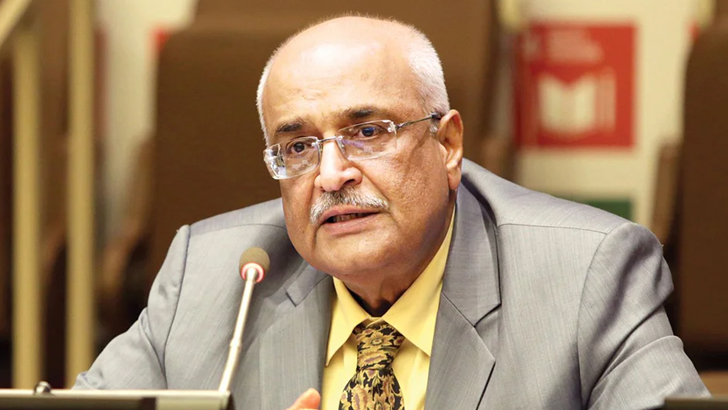

গত দুই দশকের মধ্যে সবচেয়ে জটিল প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা হচ্ছে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট। এখানে বহুমাত্রিক ও বহুস্তর বিশিষ্ট সমস্যা। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে আমরা। বর্তমান পরিস্থিতি-জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে খুব জটিল। ফলে বাজেট ঘোষণার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট, রাজস্ব পরিস্থিতি, রাজনীতি, কূটনীতি এবং ভূকৌশলগত বিষয়াদি বিবেচনায় রাখতে হচ্ছে। তবে মনে হচ্ছে, এবারও একটি গতানুগতিক বাজেট ঘোষিত হবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) প্রভাবে কার্যকর বাজেট হবে আরেকটি। যুগান্তরের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এসব কথা বলেন। তার মতে, সরকারি কর্মকর্তাদের আয় নিয়ে সরকার যতটা চিন্তিত, বেসরকারি এবং অন্যান্য খাত নিয়ে সে চিন্তা একেবারেই নেই। এছাড়াও রাজনৈতিক উত্তরণ প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতা যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখার পরামর্শ দেন দেশের শীর্ষস্থানীয় এ অর্থনীতিবিদ। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন যুগান্তরের সিনিয়র রিপোর্টার মনির হোসেন।

যুগান্তর : এবারের বাজেটে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জ কী?

ড. দেবপ্রিয় : গত দুই দশকের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে জটিল প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা হচ্ছে এবারের বাজেট। এখানে বহুমাত্রিক ও বহুস্তর বিশিষ্ট সমস্যা সামনে আসছে। জটিল পরিস্থিতির একটি দিক হলো, দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট, রাজস্ব আয় কম এবং বাজেট বাস্তবায়নে বিভিন্ন অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। বিশ্ব অর্থনীতিতে বিভিন্ন ধরনের উত্থান-পতন হচ্ছে। পণ্যমূল্যে বড় ধরনের উল্লম্ফন, সরবরাহ ব্যবস্থায় বিভিন্ন বাধা এবং করোনার সংকট কাটিয়ে অর্থনীতি এখনও আগের অবস্থানে যেতে পারেনি। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ভূকৌশলগত দ্বন্দ্ব, ভূরাজনীতি এবং ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ। এ পরিস্থিতি পরাশক্তিগুলোকে নতুন ধরনের শীতল যুদ্ধের দিকে নিয়ে গেছে। এসব কিছু বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রকাশ্যভাবেই প্রভাব ফেলছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ শুধু মিয়ানমারকে কেন্দ্র করে জড়িয়েছে, তা নয়। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাও এর সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশও এখানে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফলে সামগ্রিক পরিস্থিতি-জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে খুব জটিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে ইতোমধ্যে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। খাতগুলো হলো-বৈদেশিক সাহায্য, বিদেশি বিনিয়োগ, বিশ্বে বাজার সুবিধা এবং প্রযুক্তির লভ্যতা অন্যতম। সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখছি, সেটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বড় ধরনের প্রশ্ন তৈরি করছে।

সম্প্রতি সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে বিদেশি নিষেধাজ্ঞার (স্যাংশন) সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে যুক্ত করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, স্যাংশন দেওয়া দেশের কাছ থেকে পণ্য কিনব না। অর্থাৎ আমাদের ওপর স্যাংশন আছে এটি যেমন সত্য, এর বিপরীতে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় অর্থনৈতিক পদক্ষেপের কথা বলা হচ্ছে, এটিও সত্য। এসব বিষয়ের মধ্য দিয়েই বর্তমান জটিল প্রেক্ষাপটের বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে।

যুগান্তর : বৈদেশিক মুদ্রার সংকট মোকাবিলায় আইএমএফ’র কাছ ঋণ নিয়েছে সরকার। এটি বাজেটে কীভাবে প্রভাব ফেলবে?

ড. দেবপ্রিয় : এমন সময় বাজেট ঘোষণা হতে যাচ্ছে, যখন বাংলাদেশ আইএমএফ’র কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি মোকাবিলায় আইএমএফ’র কাছ থেকে আমরা ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা চেয়েছি। ইতোমধ্যে প্রথম কিস্তির টাকা চলে এসেছে। একইভাবে সরকারি আয়-ব্যয়, আর্থিক খাত ও রাজস্ব ঘাটতি মেটাতে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার কাছ থেকে সাশ্রয়ী সুদে ৪ বিলিয়ন ডলারের মতো বাজেট সাহায্য প্রত্যাশা করা হচ্ছে। যেহেতু আইএমএফ’র সঙ্গে আমাদের চুক্তি রয়েছে, তাই বিশ্বব্যাংকসহ অন্য সংস্থাগুলো কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে হয়তো সাহায্য দেবে। তবে এর সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি জড়িত। এসব সংস্কার এক দশক আগে করা উচিত ছিল। দীর্ঘদিন থেকে আমরা এসব বিষয়ে বলে আসছি। কিন্তু সরকার কর্ণপাত করেনি। এখন আইএমএফ’র কাছে নীতি সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করে রাজনৈতিক মূল্যে তা বাস্তবায়ন করছে। ফলে এই বাজেটে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, চলমান অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও কৌশলে এবার কতটুকু জোর দেওয়া হবে এবং দ্বিতীয়ত, স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপ হিসাবে আইএমএফ’র শর্তের বিষয়ে কতটুকু জোর দেওয়া হবে। আমি মনে করি লক্ষ্যমাত্রা যাই হোক, আইএমএফ’র কাছে দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে রচিত হবে এবারের বাজেট। আরও সহজ করে বললে, হয়তো ঘোষিত বাজেট একটা থাকবে। কিন্তু কার্যকর বাজেট থাকবে আরেকটা। ঘোষিত বাজেট হবে গতানুগতিক। কিন্তু ভেতরে কার্যকর বাজেটে গুরুত্বপূর্ণ হবে-কর আদায়, বিভিন্ন কর সুবিধা তুলে দেওয়া, ভর্তুকি কমানো, সুদের হার শিথিলকরণ ও মুদ্রা বিনিময় হার একীভূতকরণ। এছাড়া ব্যাংকিং খাতের সংস্কারের বিষয় এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

যুগান্তর : বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাজেটে কী ধরনের কৌশল নেওয়া উচিত?

ড. দেবপ্রিয় : এবার এমন একটি বাজেট তৈরি হচ্ছে, তা বাস্তবায়ন করবে দুটি সরকার। বর্তমান সরকার অর্ধেক বাস্তবায়ন করবে। বাকিটা বাস্তবায়ন করবে নির্বাচন পরবর্তী সরকার। যদিও এই সরকার বাজেট তৈরি করে ফেলেছে, পরে তা বাস্তবায়নে-ধারাবাহিকতা ধরে রাখা ও পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে উন্নয়ন যাতে ব্যাহত না হয়, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণসহ জীবন মানের অবক্ষয়ের কারণে আমাদের অর্জন যাতে নষ্ট না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাজেটের আর্থিক কাঠামোর চেয়ে গুরুত্বত্বপূর্ণ হলো কোনো আর্থ-রাজনৈতিক পরিবেশে আগামীতে আমরা বাজেট বাস্তবায়ন করব। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিবেশও গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ সামাজিক-রাজনৈতিক, ভূরাজনৈতিক এবং ভূঅর্থনৈতিক সংযোগগুলো আগামী এক বছরে খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে সামনে আসবে। যা বাজেট বাস্তবায়নকে প্রভাবিত করবে। এসব বিবেচনায় নিয়ে সুষ্ঠুভাবে বাজেট বাস্তবায়নে প্রাজ্ঞ রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রত্যাশা করব।

যুগান্তর : সামনে নতুন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আসছে। এছাড়াও স্মার্ট বাংলাদেশসহ সরকার বেশকিছু পরিকল্পনার কথা বলেছে, এক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ আশা করছেন?

ড. দেবপ্রিয় : ২০২৪-২৫ সাল হচ্ছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছর। ২০২৩-২৪ থেকেই তাই এই পরিকল্পনার মূল্যায়ন শুরু হবে। অথচ করোনা পরবর্তী সময়কালে এই মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাগুলো পূরণ করা নিয়ে কোনো উদ্যোগ দেখছি না। উপরন্তু চলমান বছরে (২০২২-২৩) অর্থনীতির অবস্থা দুর্বল হয়ে যাওয়ায় সংশ্লিষ্ট সরকারি ব্যক্তিরা অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রাগুলো নিয়ে নীরব হয়ে গেছে। অপরদিকে এলডিসি থেকে মসৃণ-উত্তরণের জন্য কর্মসূচি নিয়েও আলোচনা কমে গেছে। বরঞ্চ এর বদলে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ নিয়ে উচ্ছ্বাস দেখাচ্ছি। স্মরণ করছি দূরবর্তী ২০৪১-এর কথা।

যুগান্তর : নির্বাচনি বছরে অর্থ পাচার বাড়ে। পাচার বন্ধে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত?

ড. দেবপ্রিয় : চলতি অর্থবছরে সবচেয়ে সমালোচিত বিষয় মাত্র সাড়ে ৭ শতাংশ কর দিয়ে পাচার করা অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার সুযোগ দেওয়া। নীতিগতভাবে আমি এর বিরুদ্ধে বলেছি। আমরা তখন বলেছিলাম, এটি রাজনৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য, অর্থনৈতিকভাবে অযৌক্তিক এবং সামাজিকভাবে অন্যায় পদক্ষেপ। এ বছরও এরূপ ব্যবস্থা বহাল রাখতে একটি গোষ্ঠী চাপ দিচ্ছে। অন্যদিকে এবার রাজনৈতিকভাবে অনিশ্চিত পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং ডলারের বিপরীতে টাকা দুর্বল অবস্থানে। সে কারণে এবার পাচারের আশঙ্কা আরও বেশি। যারা আগামীতে নির্বাচনে অংশ নেবে, সেখানে যাতে কালোটাকার মালিক, ঋণখেলাপি এবং বিদেশে সম্পদ থাকলে, ওইসব ব্যক্তি যাতে নির্বাচনে অংশ নিতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজন জনপ্রতিনিধিত্ব আইন সংস্কার করে বিষয়টি যুক্ত করতে হবে।

যুগান্তর : উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে মধ্যবিত্তরা বিপদে। বাজেটে তাদের ব্যাপারে সুপারিশ কী?

ড. দেবপ্রিয় : নির্ধারিত বেতনের মধ্যবিত্তরা সমস্যায় রয়েছেন। সেক্ষেত্রে নিত্যপণ্য আমদানিতে যেসব জায়গায় শুল্ক আছে, কোথাও দুবার করে কর নেওয়া হয়, ভ্যাটের ইস্যু রয়েছে, এগুলো সমন্বয় করা উচিত। আর কোনো পণ্যের দাম বাজার ব্যবস্থার ওপর ছেড়ে দিলে তার ওপর থেকে উৎস করা প্রত্যাহার করা উচিত। যেমন বর্তমানে জ্বালানি তেল, বাজারের ওপর ছেড়ে দিতে চাচ্ছে সরকার। এক্ষেত্রে কথা হলো-কর নেবেন, এরপর দাম বাজারের ওপর ছেড়ে দেবেন, দুটি একসঙ্গে চলে না। দ্বিতীয় বিষয় হলো, একদিকে বিদ্যুৎ কোম্পানি বসিয়ে রেখে ক্যাপাসিটি চার্জ দেওয়া হবে, অপরদিকে বিদ্যুতের দাম বাড়বে, এটিও অন্যায়। আর আয়ের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীদের বেতনভাতা নিয়ে সরকার মনে হয় বেশ চিন্তিত, কিন্তু বেসরকারি খাতের কর্মজীবীদের কথা সেভাবে আলোচনায় আনেইনি। এটা আমাদের কাছে আশ্চর্য লাগে। এছাড়াও বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ মানুষ, অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন। সেখানে যিনি উদ্যোক্তা, তিনি শ্রমিক। তাদের কাছে ব্যাংকিং, কর, ভ্যাট কোনো সুবিধা নেই। তাদের জন্যও সরকারের কোনো চিন্তা দেখছি না। ফলে সুবিধাভোগী সরকারি কর্মকর্তাভিত্তিক এক ধরনের বাজার চিন্তা সরকারকে ব্যস্ত রাখে। করযোগ্য আয়ের ন্যূনতম পরিমাণ অবশ্যই বাড়াতে হবে।

যুগান্তর : দেশের অর্থনীতিতে সম্ভাবনার দিক কী আছে?

ড. দেবপ্রিয় : বাংলাদেশের অর্থনীতির সম্ভাবনা হলো কৃষি খাত। খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে এ কৃষিই আমাদের রক্ষা করছে। তাই এ খাতের যত্ন নিতে হবে। মনে রাখতে হবে কৃষকের কথা। বর্তমান বাজার ব্যবস্থা কৃষকের বিরুদ্ধে কাজ করছে। উৎপাদিত পণ্য এবং নিজের চাহিদার জন্যও কৃষক বাজার থেকে সুবিধা পায় না। তাই আগামী বাজেটে কৃষিতে শর্তহীন সমর্থন প্রত্যাশা করছি। আর আছে প্রবাসী কর্মজীবীদের কথা। দেশের অর্থনীতিতে রেমিট্যান্স আয়ের গুরুত্ব সম্প্রতি আরও বেড়েছে। তাই তাদেরও যত্ন নিতে হবে, সহায়তা দিতে হবে।