প্রিন্ট: ০৪ এপ্রিল ২০২৫, ১১:০১ এএম

ড. মাহবুব উল্লাহ্

প্রকাশ: ০৯ মে ২০২৪, ১২:০০ এএম

প্রিন্ট সংস্করণ

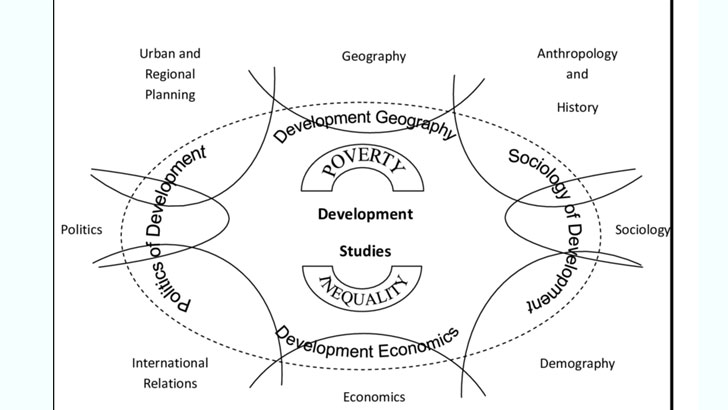

গত ৫ ও ৬ মে ঢাকার হোটেল সোনারগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল প্রথম ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স, ঢাকা। এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট। সম্মেলনে দেশ ও বিদেশের খ্যাতিমান অধ্যাপক, গবেষক, অর্থনীতিবিষয়ক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত আমলা ও ব্যাংকার অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে উন্নয়নসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এটিই প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন।

এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি, বিশেষ অতিথি ছিলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী মিজ ওয়াসেকা আয়শা খান এমপি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. এএসএম মাকসুদ কামাল। উদ্বোধনী অধিবেশনে সম্মানিত প্যানেলিস্ট হিসাবে আলোচনা করেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা প্রফেসর ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, দ্য হেগের ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল স্টাডিজের রেক্টর ড. আরআর গ্যাঞ্জেভুর্ট, ইউনিভার্সিটি অব বার্থের (UK) গবেষণাসংক্রান্ত অ্যাসোসিয়েট উপ-উপচার্য ড. জো ডিভাইন এবং ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর ড. মুশতাক খান। অধিবেশনটি সঞ্চালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের অধ্যাপক ড. রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমির। এ সম্মেলনে উদ্বোধন, প্ল্যানারি ও টেকনিক্যাল অধিবেশনসহ ১৪টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ঢাকায় অবস্থিত বিদেশি উন্নয়ন সংস্থার সর্বোচ্চ ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেন। বিদেশ থেকে আগত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর ড. ফরিদা সি খান, ভারতের জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইকোনমিক স্টাডিজ অ্যান্ড প্ল্যানিংয়ের প্রফেসর ড. বিকাশ রাওয়াল, ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের প্রফেসর ড. নাওমি হোসাইন, অস্ট্রেলিয়ার ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. জুলফান তাজোদ্দিন প্রমুখ। দেশি-বিদেশি স্কলারদের অংশগ্রহণে উন্নয়ন অধ্যয়ন সম্মেলনটি ছিল খুবই সমৃদ্ধ।

এ সম্মেলনে আমার সুযোগ হয়েছিল পাথওয়েজ টু ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট শীর্ষক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার। এ অধিবেশনে ৩টি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়। এগুলো উপস্থাপন করেন যথাক্রমে ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ, ড. আজরিন করিম এবং সৈয়দ জুবায়ের বিন হোসাইন। এ গবেষণাপত্রগুলোর মধ্যে একটি ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পুরুষ ও নারীর মধ্যে আয়ের ফারাক সম্পর্কিত, দ্বিতীয়টি ছিল বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবা অর্থায়নসংক্রান্ত এবং তৃতীয়টি ছিল পিতামাতার শিক্ষা এবং শিশুদের কল্যাণের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে। নির্ধারিত আলোচকরা ছিলেন কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ফরিদা সি খান এবং জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. বিকাশ রাওয়াল। নির্ধারিত আলোচকরা জ্ঞান ও চিন্তার গভীরতার প্রকাশ ঘটান। উপস্থাপিত গবেষণা প্রবন্ধগুলো ছিল বেশ উঁচুমানের এবং তথ্য-উপাত্তে সমৃদ্ধ। উপস্থাপিত বিষয়গুলো উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ওপর আলোকপাত করেনি। অথচ অধিবেশনটি ছিল অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথরেখা নিয়ে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথরেখা নিরূপণ খুব সহজ কাজ নয়। অতীতে নামকরা অর্থনীতিবিদরা এ বিষয় নিয়ে কাজ করতে গিয়ে অনেক চকৎকার সব মডেল নির্মাণ করেছেন। এ কারণে অর্থনীতি শাস্ত্রে তারা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তবে বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তারা সর্বাংশে সফল হয়েছেন, এমন দাবিও করা যায় না।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথরেখা বলতে আমরা কী বুঝব? এটি হলো ক্রান্তিকালীন প্রক্রিয়ায় বিবরণ ও বিশ্লেষণ। এ ক্রান্তিকাল অনুন্নয়ন ও পশ্চাৎপদতা থেকে উন্নয়ন পর্যন্ত বিস্তৃত। যারা রাজনৈতিক অর্থনীতির চর্চা করেন, তারা সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের বিতর্কের সঙ্গে পরিচিত। এ বিতর্কে মরিস ডগ এবং পল সুইজিসহ অনেক অর্থনীতিবিদ এবং সমাজতত্ত্ববিদ অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাদের লেখা পড়লে আমরা বুঝতে পারি সমাজব্যবস্থা বদলে যাওয়ার ক্রান্তিকালীন সময়ে কীভাবে ঘটনাপ্রবাহ উন্মোচিত হয়। এ পথরেখা নির্ণয় সহজ কোনো কাজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন গভীর চিন্তা, অন্তর্দৃষ্টি এবং গভীর জ্ঞান।

আধুনিক উন্নয়নের বিষয়টি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বিকশিত হয়ে ওঠা অর্থনীতি শাস্ত্রের অন্যতম শাখা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের থিয়েটার ছিল ইউরোপ। ইউরোপে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা ছিল অপরিমেয়। যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষ থেকে ইউরোপকে উদ্ধার করার জন্য মার্শাল প্ল্যান নামে একটি পুনর্গঠন পরিকল্পনা প্রহণ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র এর জন্য অর্থায়ন করে। ৫ থেকে ৭ বছরের মধ্যে ইউরোপ ঘুরে দাঁড়ায়। পুরো ব্যাপারটি ছিল বিস্ময়কর। যুদ্ধে ইউরোপের বস্তুগত সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও মানবসম্পদ ছিল অনেকটাই অটুট। এ মানবসম্পদ থাকার ফলে ইউরোপের পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব হয়। ইউরোপের অভিজ্ঞতা থেকে মার্কিনিরা চিন্তা করল, অনুন্নত দেশগুলোকে অর্থনৈতিক সাহায্য দিলে তারা অচিরেই উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। কারণ এসব দেশে মানবসম্পদ ছিল খুবই অপ্রতুল। এ কারণে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক সাহায্য সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক সাহায্য পরিণত হয়েছিল স্নায়ুযুদ্ধের একটি অস্ত্রে।

উল্লিখিত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতিবিদরা লেগে যান উন্নয়নের পথরেখা তুলে ধরার জন্য নানাবিধ মডেল নির্মাণের কাজে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের তত্ত্ব, দ্বৈততাবাদী অর্থনীতির তত্ত্ব, লিউইস মডেল, ফেই-রেনিস মডেল, হ্যারড-ডোমার মডেল, সলোমডেল, রোডানের বিগপুশ মডেল, ভারসাম্যমূলক ও অ-ভারসাম্যমূলক প্রবৃদ্ধির মডেল ইত্যাদি। এসব মডেলে গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি থাকলেও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিষয়গুলো সামগ্রিকভাবে তা তুলে ধরতে পারেনি। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা বলে, একটি দেশের উন্নয়নের অভিজ্ঞতা অন্য দেশের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণচীনের উন্নয়ন অভিজ্ঞতার তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায়, এগুলোর প্রত্যেকটির রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উন্নয়নের পথ। সুতরাং উন্নয়নের জন্য অন্য কোনো দেশকে অনুকরণ করে কোনো লাভ হবে না।

বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ বলতে চেষ্টা করেছেন, এটি উন্নয়ন প্যারাডক্সের দৃষ্টান্ত। ব্যাপক দুর্নীতি ও সুশাসনের অভাব সত্ত্বেও দেশটির উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তলাবিহীন ঝুড়ি অবস্থা থেকে দেশটি উন্নয়নশীল দেশের স্তরে পৌঁছানোর অপেক্ষায় রয়েছে। এমন পরিস্থিতি বা প্যারাডক্স কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়?

মুক্তিযুদ্ধের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা ও ১৯৭৪-এর দুর্ভিক্ষে অনাহারে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা বাংলাদেশিদের এক নতুন ব্যক্তিত্ব অর্জনে প্রণোদিত করে। আমরা আর ‘না খেয়ে মরতে চাই না’ এমন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে জাতির সৃষ্টিশীল সন্তানেরা। খাদ্য উৎপাদনসহ সামগ্রিকভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কঠোর সাধনায় লিপ্ত হয় কৃষক সমাজ। তারা নতুন ধরনের বীজ ও উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণে সব ধরনের জড়তা ঝেড়ে ফেলে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার সঙ্গে নানা ধরনের উচ্চমূল্যের ফল ও সবজির চাষ ছড়িয়ে পড়ে। এ যেন ‘রক্তকরবী’তে লেখা রবীন্দ্রনাথের উক্তিরই প্রতিধ্বনি। রক্তকরবীতে কবি লিখেছিলেন, ‘ক্ষুধা মারছে চাবুক, তৃষ্ণা মারছে চাবুক; তারা জ্বালা ধরিয়েছে, বলছে, কাজ কর।’ সেই কাজই কৃষকরা করতে শুরু করল। এর মানে এ নয়, অতীতে তারা কাজ করত না। এখন তারা শুধু কর্মী নয়, তার এন্ট্রাপ্রেনারও। কিছুসংখ্যক উদ্যোক্তার প্রচেষ্টায় গড়ে উঠল পোশাকশিল্প। এ নতুন শিল্পটি রাষ্ট্রের কাছ থেকে পেল নীতি সমর্থন ও সহায়তা। দিনে দিনে এ শিল্পের প্রসার ঘটল। নারী শ্রমিকরা হয়ে দাঁড়াল এ শিল্পের প্রাণ। অথচ তারা হলো হৃদয়বিদারক শোষণের শিকার। এভাবে শিল্পটি ব্যাপকভাবে বিকশিত হলেও এটি যথার্থ অর্থে প্রতিযোগী হয়ে উঠেছিল, এমনটি বলা যাবে না। কৃষকের সন্তানেরা জীবনযাত্রাকে কিছুটা মসৃণ করার জন্য বিদেশের বাজারে শ্রম বিক্রয়ে পরবাসী হলো। এ পথে চলতে গিয়ে তাদের অনেক বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হয়। মৃত্যুর ঝুঁকি তাদের পিছু তাড়া করেছে। আমার দৃষ্টিতে এরাও এক ধরনের এন্ট্রাপ্রেনার। এককথায় বলা যায়, বাংলাদেশ-উত্তরকালে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে গরিব মানুষদের শ্রম ও মেধা জাতির অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা প্রাণশক্তি ও সম্পদকে উন্মোচিত করেছে। ইতিহাসের এক মহালগ্নে এ উন্মোচনের উদ্বোধন ঘটেছে। এভাবেই সন্তোষজনক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়।

কিন্তু উল্লিখিত শুভ প্রক্রিয়ার পাশাপশি সূচিত হয় আদিম সঞ্চয়নের (Primitive Accumulation) প্রক্রিয়া। রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানায় লুণ্ঠন, মজুতদারি-মুনাফাখোরি-চোরাকারবারি, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে শতসহস্র কোটি টাকা ইচ্ছাকৃতভাবে খেলাপি হওয়া, শেয়ারবাজার লুণ্ঠন, ছিনতাই-চাঁদাবাজি, অপরাধী চক্রের ধোঁকাবাজি, উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ, ঘুস-দুর্নীতি প্রভৃতি অনৈতিক প্রক্রিয়ায় এদেশে অনেকেই বস্তুত ধনাঢ্য সম্রাটে পরিণত হন। এ অশুভ পথে অর্জিত ধনসম্পদের সিংহভাগ বিদেশে পাচার হয়ে গেছে। এ পাচারকে জেনে হোক, না জেনে হোক বিভিন্নভাবে সমর্থন করা হচ্ছে।

কাজেই আমরা দেখছি, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দুটি প্রক্রিয়া ৫৩ বছর ধরে জারি রয়েছে। এর একটি উৎপাদনমুখী ও প্রবৃদ্ধিমুখী শুভ প্রক্রিয়া এবং অপরটি আদিম সঞ্চায়নের অশুভ প্রক্রিয়া। যতদিন শুভ প্রক্রিয়া অশুভ প্রক্রিয়ার তুলনায় শক্তিশালী থাকবে, ততদিন প্রবৃদ্ধির হার চাঙা থাকবে। কিন্তু গত কয়েক বছরে অশুভ প্রক্রিয়ার তীব্রতা লক্ষ করে শঙ্কা জাগে প্রবৃদ্ধির গতি মন্থর হওয়ার।

গ্রামসি বলেছন, 'The revolution is not a dramatic act. It is a dialectic process of historical development'. আমি গ্রামসির বক্তব্যে কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়ে বলব, Economic development is not a dramatic act, it is a dialectic process of historical development. পূর্বে উল্লিখিত অধিবেশনে সভাপতির বক্তব্য এ কলামে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, তার অনেকটাই ওই আলোচনায় আনতে পেরেছিলাম। সময় অভাবে যেটুকু আলোচনায় আনা যায়নি, সেটুকুসহ আজকের কলামটি রচিত হলো।

ড. মাহবুব উল্লাহ : শিক্ষাবিদ ও অর্থনীতিবিদ