ভাষা বনাম রাষ্ট্র

বিচারপতি শেখ মো. জাকির হোসেন

প্রকাশ: ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, ১২:০০ এএম

প্রিন্ট সংস্করণ

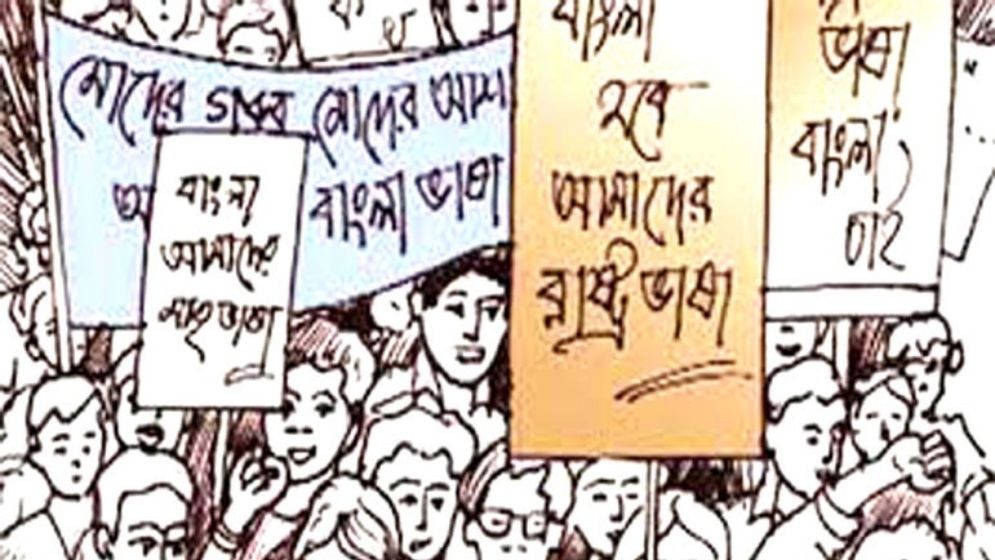

ছবি: সংগৃহীত

১৯৫২ সালের ভাষা অর্জনের পেছনে জাতির ত্যাগ-তিতিক্ষা, রক্তদান সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত। তেমনি ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের বিনিময়ে অর্জিত এ দেশ। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পেছনে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনেই স্বাধীনতার বীজ বপন করা হয়েছিল, যা অঙ্কুরিত হয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পরিপূর্ণতা লাভ করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়। কিন্তু ভাষার ভিত্তিতে যে জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনে, সে জাতির রাষ্ট্রভাষার বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞজনের মধ্যে এখনো বিরোধ রয়েছে, যেখানে ভাষার প্রয়োগের ক্ষেত্রে স্থান, কাল, পাত্রভেদে পরস্পরবিরোধী যুক্তি পরিলক্ষিত হয়। দেশ স্বাধীন হলো, সংবিধান প্রণীত হলো, সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রভাষা বাংলাকেই জনগণ বেছে নিল। কিন্তু বাংলা ভাষা সর্বস্তরে চালু হলো না। তাই স্বাধীনতার পরপর সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রয়োগের জন্য একাধিক পরিপত্র জারি করা হয়। সর্বোপরি ১৯৮৭ সালে বাংলা ভাষার প্রচলন আইন সংসদ কর্তৃক পাশ হয়। যার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বস্তরে বাংলা, বিশেষ করে আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে তর্ক-বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে। এমনকি বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায় এবং এ বিষয়টি বাংলাদেশের মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ থেকে নিষ্পত্তি হয়, যেখানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, নিম্ন আদালতে ইংরেজি ভাষা চালুতে কোনো আইনগত বাধা নেই। যেহেতু ওই রায়টি মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের, সেহেতু তা নিম্ন আদালতের ওপর বাধ্যকর। কিন্তু উচ্চ আদালতের বিষয়ে ওই মামলায় কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়নি। ওপরের বিষয়টি পক্ষে-বিপক্ষে প্রতিনিয়তই যেমন আইন অঙ্গনের বিভিন্ন সভা-সমিতিতে আলোচিত হয়, তেমনি বিভিন্ন সম্মানিত সুধী বিজ্ঞজন তাদের লেখার মাধ্যমে বিভিন্ন মতপ্রকাশ করে থাকেন। এই হলো মোকদ্দমার ঘটনা। এখন প্রশ্ন রাষ্ট্রভাষা কী? এবং আদালতের ভাষা কী?

মোকদ্দমার বিচার্য বিষয় সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রভাষা বাংলা হলে আদালতের ভাষা কী? আদালত রাষ্ট্রের অঙ্গ কিনা?

প্রথমে রাষ্ট্রভাষা বাংলা এবং আদালতের ভাষা বাংলা কিনা, সে পক্ষে যুক্তি

১. ত্রিশ লাখ শহিদের রক্তদান, দুই লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশের সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা হিসাবে উল্লেখ আছে। এখানে রাষ্ট্রভাষা বাংলা, যা সহজভাবে বোধগম্য। এখন আদালত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কিনা? বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। যেখানে রাষ্ট্র বলতে সংসদ, সরকার ও সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে সাধারণভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ রয়েছে। নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ এবং আমাদের সংবিধানের যথাক্রমে চতুর্থ ভাগে-নির্বাহী বিভাগ, পঞ্চম ভাগে-আইন বিভাগ বা আইনসভা এবং ষষ্ঠ ভাগে-বিচার বিভাগের (সুপ্রিমকোর্টের) কথা উল্লেখ করা আছে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের একটি অঙ্গ। সেক্ষেত্রে যেহেতু বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের অঙ্গ, সেহেতু সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বিচার বিভাগের তথা আদালতের ভাষাও বাংলা।

এখন আদালত কী? সংবিধানের ১৫২নং অনুচ্ছেদের আদালতের সংজ্ঞা অনুযায়ী, আদালত বলতে সুপ্রিমকোর্টসহ যে কোনো আদালত বোঝাবে। সংবিধানের ১০৯নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন সব আদালত ও ট্রাইব্যুনালের ওপর ওই বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকবে। সেক্ষেত্রে বিচার বিভাগ যদি রাষ্ট্রের অঙ্গ হয় এবং আদালত বলতে যদি সুপ্রিমকোর্টসহ সব আদালতকে বোঝানো হয়, সেক্ষেত্রে যেহেতু বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের অঙ্গ, সেহেতু তার ভাষাও বাংলা ভাষা হওয়া উচিত।

২. বাংলাদেশের সংবিধানের ৭নং অনুচ্ছেদের ১নং উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রজাতন্ত্রের সব ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের ক্ষেত্রে সে ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এ সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হবে। ২নং উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এ সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য আইন যদি এ সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে সে আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল বলে গণ্য হবে। দেশের সর্বোচ্চ আইন এবং যেহেতু সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা, সেহেতু অন্য সেসব আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, বিশেষ করে আদালতের ভাষাসংক্রান্ত, তা সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই আইনের ওইসব ধারা সাংবিধানিকভাবে বাতিলযোগ্য। ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৭ ও ১৩৮ ধারা এবং ১৮ আদেশের ৫ থেকে ৯নং বিধিগুলো এবং ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ২১২ (৬), ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৬০ (৩), ৩৬১ (১), ৩৬৪, ৩৬৭, ৩৭১, ৩৭২, ৫৫৮ ধারায় ভাষা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে; যেখানে আদালতে ইংরেজি ভাষায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। আইনের আরও একটি প্রতিষ্ঠিত নিয়ম, বিশেষ আইন সর্বক্ষেত্রে পদ্ধতিগত আইনের ওপর কর্তৃত্ব করবে, সেক্ষেত্রেও ১৯৮৭ সালের বাংলা ভাষা প্রচলন আইনটি ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি আইন এবং ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের যেসব ধারায় ভাষাসংক্রান্ত বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে, তার ওপর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করবে, যা ওই ধারাগুলো বাংলা ভাষায় আইন প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে অকার্যকর।

৩. আইনের যুক্তি ছাড়াও মাতৃভাষায় আদালতের রায় প্রচারের ক্ষেত্রে মানব অধিকারের বিষয়টি জড়িত রয়েছে, যা আমাদের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারের বিধানাবলি দ্বারা যেমন সংরক্ষিত, তেমনি সংবিধানের ২৩নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় সংস্কৃতি তথা জনগণের সংস্কৃতি এবং জাতীয় ভাষা সংরক্ষণের বিষয়টিও সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত।

৪. ধর্মীয় অনুভূতির দিকে আলোকপাত করলে দেখা যায়, সেক্ষেত্রে মাতৃভাষার গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনের সুরা ইবরাহিম, আয়াত ৪-এ বলা হয়েছে, আমি প্রত্যেক রাসুলকেই তার সহজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, তাদের কাছে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন ও যাকে ইচ্ছা সত্য পথে পরিচালিত করেন, আর তিনি শক্তিমান ও তথ্যজ্ঞানী।

সুরা আর রুম, আয়াত-২২, ‘আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে অন্যতম নিদর্শন, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে।’

সুরা মরিয়ম, আয়াত-৯৭, ‘আমি তোমার ভাষায় এটা (কুরআন) সহজ করে দিয়েছি যাতে তুমি তার দ্বারা সাবধানীদের সুসংবাদ দিতে পার এবং তর্কপ্রিয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার।’

বিপক্ষে যুক্তি

১. মাতৃভাষায় তথা বাংলা ভাষায় বিচারকার্য পরিচালনার বিপক্ষে অনেকে যুক্তি উপস্থাপন করেন। প্রধানত বাংলা ভাষায় আইনের পরিভাষার অভাব রয়েছে। দীর্ঘদিন আইনের ভাষা ইংরেজিতে প্রচলিত হওয়ায় মানুষের কাছে এখন এটা সহজ ব্যবহারযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য এবং মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে বাংলা ভাষায় যেমন পরিভাষার অভাব, তেমনি শব্দ চয়ন, শব্দের ব্যবহার, বানান, সাধু-চলিত, আঞ্চলিক ভাষা, বর্তমানে আবার প্রমিত বাংলা বানান বাংলা ভাষার ব্যবহারকে আরও দুর্বোধ্য করে তুলেছে। পরিশেষে দক্ষ লোকবলের স্বল্পতার কারণে যেখানে বাংলা ভাষার রায় লিখতে ইংরেজি ভাষার চেয়ে দ্বিগুণ সময় বেশি লাগে, সেখানে হঠাৎ করে বাংলা ভাষায় আদালত চালানো শুরু করলে বিচারকার্যে হোঁচট খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে মামলা-মোকদ্দমা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতার কারণে অনিষ্পত্তিকৃত মামলার ভার বা মামলার স্তূপ পাহাড় পরিমাণ জমা হবে, যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া আরও দুরূহ হবে, তথা বিচারপ্রার্থীরা আরও অধিকতর বিড়ম্বনার সম্মুখীন হবে।

২. হাসমত উল্লাহ গং-বনাম-আজমেরী বিবি গং মামলায় (৪৪ ডিএলআর ৩৩৩)

মাননীয় হাইকোর্ট থেকে নিষ্পত্তি হয়েছে, যেখানে আদালতে বাংলা, ইংরেজি উভয় ভাষা চলবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ওই সিদ্ধান্ত বাধ্যকর, কেননা ওই রায়ের বিরুদ্ধে মহামান্য আপিল বিভাগে কোনো আপিল দায়ের হয়নি।

৩. যেহেতু আমাদের রায় বিভিন্ন ল’জার্নালে প্রকাশিত হয়, সেহেতু তা ইংরেজি ভাষায় হওয়া উচিত।

যুক্তি খণ্ডন : পক্ষে

ওই রায় সম্পর্কে বিচারপতি কাজী এবাদুল হক বলেন, ‘হাসমত উল্লাহ বনাম আজমেরী বিবির মামলায় (৪৪ ডিএলআর ৩৩৩) হাইকোর্ট বিভাগ বাংলা ভাষা প্রচলন আইনকে সংবিধানের পরিপন্থি বা বেআইনি ঘোষণা না করলেও অধস্তন দেওয়ানি আদালতে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার আইনসম্মত বলে ঘোষণা করেছেন। দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৭ ধারার ওপর ভর করে এ মামলায় যে রায় দুই বিচারপতি দিলেন যে, বাংলার সঙ্গে ইংরেজি চলবে, সেটাও এই একই মামলায় খারিজ হয়ে যায়। কেননা একই বিষয়ে যদি পূর্ববর্তী আইনের সঙ্গে পরবর্তী আইনের বিরোধ দেখা দেয়, তাহলে পূর্ববর্তী আইন বাতিল বলে গণ্য হয়।’

দ্রষ্টব্য : ‘উচ্চ আদালতে রাষ্ট্রভাষা প্রবন্ধ’-এর লেখক বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। লেখক একই প্রবন্ধে নিজেই ব্যক্ত করেন, ‘ওই রায় নিষ্ক্রিয় বা পরিবর্তন করার জন্য আপিল বিভাগে রণক্লান্ত ভাষাসৈনিকরা কোনো আপিল দায়ের করেননি।’ যার অর্থ, বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের বিশ্বাস ছিল ওই রায়টি বাতিলযোগ্য বা পরিবর্তনীয় ছিল।

ওই রায় সম্পর্কে কলামিস্ট, লেখক, সাংবাদিক মিজানুর রহমান খান উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষার প্রয়োজনীয়তা ও সীমাবদ্ধতা প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, ‘এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে প্রতিকার চাওয়া হলে এটি খারিজ হওয়ার আশঙ্কা ষোলো আনা। এতে রাষ্ট্রভাষা থেকে আদালতের ভাষাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় অনুচ্ছেদে লেখা আছে, ‘প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা’। সংবিধানের সঙ্গে অন্য যে কোনো আইন বা বিধি থাকুক না কেন, তা অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বাতিল বলে গণ্য হবে। আমার কখনো মনে হয়, কেবল ৩ অনুচ্ছেদটি দিয়ে ইংরেজিবান্ধব আইনগুলোকে চোখ রাঙানো চলে না। বরং এটাই বলা ভালো যে, ৪১ বছরে সংবিধানের অনেক কাটাছেঁড়া হলেও সংবিধান সংশোধনকারীরা ভাষার দিকে মনোযোগী হননি। সংবিধান জাতিকে একটা ভাষাগত গোঁজামিলের মধ্যে রেখে দিয়েছে।’

মাতৃভাষার বিকল্প হিসাবে অন্য কোনো ভাষাকে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়। মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য মানুষের সর্বোচ্চ হাতিয়ার মাতৃভাষা। তাই মাইকেল মধুসূদন দত্তকে পরিশেষে মাতৃভাষাই মহাকবির মর্যাদা দিয়েছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের মতো স্বাস্থ্যদায়ক বলে একাধিকবার মন্তব্য করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, ‘দূরদেশি ভাষা হইতে আমরা বাতির আলো সংগ্রহ করিতে পারি মাত্র। কিন্তু আত্মপ্রকাশের জন্য প্রভাত আলো বিকীর্ণ হয় আপন ভাষায়।’ মহাত্মা গান্ধীর মতে, নিজের মাতৃভাষাকে ছোট করা মানে নিজের মাকে ছোট করা। তিনি আরও বলেছিলেন, যখন তিনি ইংরেজি বলেন, তখন তার মনে হয় তিনি একটি পাপ করলেন।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

পরিশেষে আদালতের অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু তথ্যা উল্লেখ করা হলো।

রিট বেঞ্চে কনিষ্ঠ বিচারপতি হিসাবে থাকাকালে হঠাৎ আদালতে বিজ্ঞ একজন সিনিয়র আইনজীবী কোম্পানি আইনের দিকপাল হিসাবে বিচার অঙ্গনে পরিচিত হলেন। অবজ্ঞাভরে আদালতকে বললেন, তিনটি কাজ বাংলায় সম্পন্ন করা যায় না : ১. নামাজ পড়া, ২ কোম্পানি আইন করা এবং ৩. হাইকোর্টে রায় দেওয়া। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, বিজ্ঞ আইনজীবী এ বক্তব্যটুকুও বাংলায়ই উপস্থাপন করেন। বেঞ্চ পরিচালনাকারী জ্যেষ্ঠ বিচারপতির নির্দেশে ওইদিন কোনো বক্তব্য দিতে পারিনি। তবে বিজ্ঞ আইনজীবীর (২) ও (৩) নং অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। ১নং বিষয় সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা আমার ইমানি দায়িত্বের বাইরে। তবে আমাদের সামনে যে চারটি আসমানি কিতাব আছে, তা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাষায়।

জনৈক বিজ্ঞ আইনজীবী এবং বর্তমানে যিনি হাইকোর্টের মাননীয় একজন বিচারপতি হিসাবে কর্মরত আছেন, তার কথা বলি। তার ওকালতি জীবনে কোনো এক মক্কেলকে তার বাংলায় মুদ্রিত ইংরেজি ভিজিটিং কার্ডটি কোনো ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক দিয়ে বাংলায় অনুবাদ করে তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। এরপর থেকে ইংরেজিতে ভিজিটিং কার্ড ছাপাননি। তিনি একাধিকবার বাংলা ভাষার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন; কিন্তু এ বিষয়ে আর কোনো মন্তব্য প্রদান থেকে আমি বিরত। আপনারা যেভাবে বুঝবেন, সেটাই আমার মন্তব্য।

পরিশেষে উচ্চ আদালতের ভাষা বাংলা বা আদালতের ভাষা বাংলা, না ইংরেজি, সেই রায়ের ভার আপনাদের ওপরই রইল।

পরিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রের একটি কবিতার শেষ কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করে শেষ করছি :

‘হয়তো ঠেকে গিয়ে ইংরেজিতে আমার পড়ালেখা

তবে মন থেকে লালন করি শুধুই মাতৃভাষা, বাংলায় বচন কথা

বাংলায় হাসি, বাংলায় কাঁদা, বাংলায় কথা বলা,

বাংলাতেই ঘটে কেবল অন্তর আত্মার মিলনমেলা।’

(কবি জায়েদ বীন নাসের)

শেখ মো. জাকির হোসেন : বিচারপতি, হাইকোর্ট বিভাগ, সুপ্রিমকোর্ট