প্রিন্ট: ২৩ এপ্রিল ২০২৫, ১০:০০ এএম

বাংলা ক্যালেন্ডার সংস্কার : সময়ের অনিবার্য দাবি

মীর সালমান শামিল

প্রকাশ: ১৪ এপ্রিল ২০২৫, ১২:০০ এএম

প্রিন্ট সংস্করণ

আরও পড়ুন

বাংলা ক্যালেন্ডার আমাদের জাতিসত্তার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি শুধু তারিখ গণনার মাধ্যম নয়, বরং আমাদের সংস্কৃতি, কৃষি, আবহাওয়া ও অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নববর্ষ উদযাপন থেকে শুরু করে কৃষিকাজ, সামাজিক অনুষ্ঠান এবং ঐতিহ্যবাহী উৎসবগুলো এ ক্যালেন্ডারের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বাংলা ক্যালেন্ডারের গণনা পদ্ধতিতে একধরনের সময়চ্যুতি ঘটে আসছে, যা প্রকৃতি ও ঋতুচক্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে বাংলা মাস ও ঋতুর মধ্যে যে সুন্দর সামঞ্জস্য ছিল, তা বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

ক্যালেন্ডারে ৩৬৫ দিনে এক বছর ধরা হয়। কিন্তু বাস্তবে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরতে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড সময় নেয়। এ অতিরিক্ত প্রায় ৬ ঘণ্টাকে যদি সমন্বয় করা না হয়, তবে কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে ক্যালেন্ডারের দিন, তারিখ ও প্রকৃত ঋতুর মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য তৈরি হবে। এ পার্থক্য দূর করতে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে প্রতি চার বছর পর একদিন যোগ করা হয় (ফেব্রুয়ারির ২৯ দিনের হয়), অর্থাৎ সাধারণ ৩৬৫ দিনের পরিবর্তে বছরটি হয় ৩৬৬ দিন। বছরটিকে লিপইয়ার বা অধিবর্ষ বলা হয়।

তবে লিপইয়ার যুক্ত করেও সময়ের সামঞ্জস্য রাখা সম্ভব হয় না। কারণ, প্রতিবছর পৃথিবীর সৌরবর্ষের হিসাব আসলে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড, ৩৬৫.২৫ দিন নয়। কিন্তু লিপইয়ারের নিয়ম অনুযায়ী আমরা প্রতি ৪ বছরে একদিন যোগ করি। এ পদ্ধতিতে প্রতি ৪০০ বছরে প্রায় তিন দিন বেশি যোগ হয়ে যায়, যা আবার সময়ের সঙ্গে ক্যালেন্ডারে সামান্য অসামঞ্জস্য তৈরি করে।

এ অতিরিক্ত পার্থক্য সমাধানের জন্য গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে আরও কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম যোগ করা হয়েছে। যেমন, ১. যে বছর ৪ দ্বারা বিভাজ্য, সেটি লিপইয়ার হবে। ২. শতাব্দীর বছরটি (যেমন ১৭০০, ১৮০০, ১৯০০) লিপইয়ার হবে না, যদি না সেটি ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য হয়। ৩. যে শতাব্দী বর্ষ ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য, সেটি আবার লিপইয়ার হবে। উদাহরণ হিসাবে ২০০০ সালটি লিপইয়ার ছিল, কারণ এটি ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য। ১৯০০ সাল লিপইয়ার ছিল না, কারণ এটি ৪ দ্বারা বিভাজ্য হলেও ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য নয়। ২১০০ সালটিতেও লিপইয়ার হবে না, কারণ এটি ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য নয়।

বাংলা সনের উৎপত্তি হয়েছিল মোগল সম্রাট আকবরের আমলে। এটি মূলত হিজরি চান্দ্রবর্ষ ও সৌরবর্ষের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়েছিল, যা ফসলি সন হিসাবেও পরিচিত। বাংলা সন প্রবর্তনের মূল কারণ ছিল কৃষি ও রাজস্ব ব্যবস্থাকে সহজ করা এবং স্থানীয় বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি ক্যালেন্ডার চালু করা। বাংলা সনের প্রচলনের আগে মোগল প্রশাসন রাজস্ব আদায়ের জন্য হিজরি চান্দ্রবর্ষ অনুসরণ করত। কিন্তু হিজরিবর্ষ চাঁদের গতিপথের ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় এটি সৌরবর্ষের তুলনায় ১১ দিন ছোট হয়। ফলে কয়েক বছর পর দেখা যায়, একই বাংলা মাস কখনো গ্রীষ্মে পড়ছে, কখনো শীতে। এর ফলে কৃষকের জন্য কর পরিশোধের সময় নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ত, কারণ রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল ফসল কাটার ঋতুর ওপর নির্ভরশীল। এ অসংগতি দূর করার জন্য সম্রাট আকবর তার অন্যতম সভাসদ জ্যোতির্বিদ ফতেহউল্লাহ সিরাজীকে নতুন ক্যালেন্ডার তৈরির দায়িত্ব দেন।

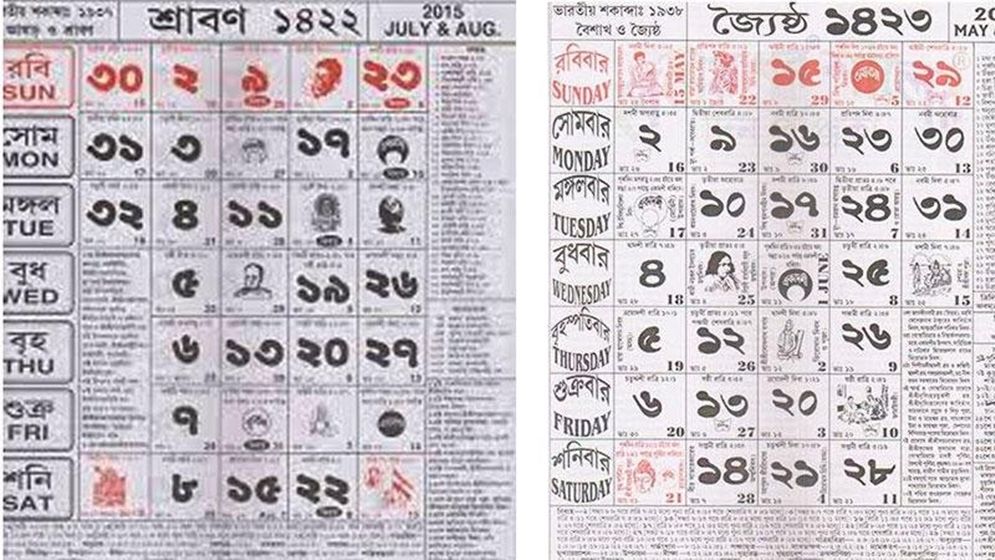

ফতেহউল্লাহ সিরাজী চান্দ্রবর্ষ ও সৌরবর্ষের সমন্বয়ে একটি নতুন ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করেন, যা কৃষকের জন্য সুবিধাজনক হয়। নতুন এ ক্যালেন্ডার হিজরিবর্ষের সঙ্গে সমন্বয় করে ৯৬৩ হিজরি সনে চালু করা হয়, যা ১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে কার্যকর করা হয় এবং গণনা শুরু করা হয় ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ (সম্রাট আকবরের সিংহাসনে আরোহণের বছর) থেকে। কৃষি ও কর নির্ধারণের জন্য বাংলা ক্যালেন্ডার কার্যকর ভূমিকা রাখলেও তখন এতে লিপইয়ারের কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলে প্রায় ৪০০ বছরের ব্যবধানে বাংলা সন ও প্রকৃত ক্যালেন্ডারর মধ্যে প্রায় ১০০ দিনের পার্থক্য তৈরি হয়েছে। এ সময়চ্যুতির কারণে বাংলা মাস ও ঋতুর মধ্যে যে প্রাকৃতিক মিল ছিল, তা এখন বিলুপ্তপ্রায়। বৈশাখের শুরুতে যে প্রচণ্ড গরম ও কালবৈশাখী ঝড়ের কথা বলা হয়, এখন সেটা দেখা যায় না। বর্ষাকালের শ্রাবণ মাসও অনেক সময় ঠিকমতো বর্ষার প্রতিনিধিত্ব করে না। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ডিসেম্বর এলেই শীত নিশ্চিতভাবে আসে; কিন্তু বাংলা পৌষ-মাঘ মাসে শীত কখনো তীব্র, কখনো কম থাকে। বাংলা নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখের সময় এখন আর গ্রীষ্মের শুরুতে প্রচলিত কালবৈশাখীর দেখা মেলে না, বরং বর্ষাকালের আমেজ পাওয়া যায়। এসব সমস্যা দূর করতে বাংলা ক্যালেন্ডার সংস্কার এখন সময়ের অনিবার্য দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলা ক্যালেন্ডারের এ সময়চ্যুতি শুধু সাংস্কৃতিক ও আবহাওয়াগত সমস্যা তৈরি করছে না, এটি অর্থনীতিতেও প্রভাব ফেলছে। কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মীয় ও ঐতিহ্যবাহী উৎসব পালনের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলা ক্যালেন্ডার মূলত কৃষি ও ঋতুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল; কিন্তু সময়চ্যুতির ফলে এখন এটি প্রকৃতির সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছে না। কৃষক ফসলের মৌসুম বুঝতে ভুল করেন, যা এ কৃষিপ্রধান দেশের জন্য বড় সমস্যা। এছাড়া অনেক ধর্মীয় উৎসব বাংলা ক্যালেন্ডারের ওপর নির্ভরশীল। বাংলা ক্যালেন্ডারের সমস্যা থাকায় এসব উৎসব পালনের সঠিক সময় নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। যেমন, পহেলা বৈশাখের আবহাওয়া এখন আর আগের মতো বৈশাখী অনুভূতি দেয় না। বাংলা ক্যালেন্ডারের সমস্যার কারণে এর উপযোগিতা নষ্ট হয়ে গেছে, ফলে এ সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে এর ব্যবহার সীমিত হয়ে গেছে।

বিশ্বের অন্যান্য ক্যালেন্ডার সংস্কারের উদাহরণ

অনেক দেশ ও জাতি সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাদের ক্যালেন্ডার সংস্কার করেছে। তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বাংলা ক্যালেন্ডারেরও আধুনিকীকরণ সম্ভব। নিচে কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ-

১. গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার (১৫৮২) : বর্তমানে প্রায় পুরো বিশ্বে স্বীকৃত গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার মূলত জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের (৪৬ খ্রিষ্টপূর্ব) সংস্কার। জুলিয়ানবর্ষ ছিল ৩৬৫.২৫ দিন দীর্ঘ; কিন্তু প্রকৃত সৌরবর্ষ ৩৬৫.২৪২২ দিন হওয়ায়, প্রতি ১৩০ বছরে একদিন করে সময়ের পার্থক্য তৈরি হচ্ছিল। ফলে খ্রিষ্টান ধর্মীয় উৎসবগুলো প্রকৃত ঋতুচক্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলছিল। সমস্যা সমাধানে ১৫৮২ সালে পোপ গ্রেগরি XIII নতুন ক্যালেন্ডার চালু করেন, যেখানে লিপইয়ারের নিয়ম সংশোধন করা হয়। এতে প্রতি ৪০০ বছরে ৩ দিন বাদ দেওয়া হয়, ফলে এটি প্রকৃত সৌরবর্ষের সঙ্গে অনেক বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। আজকের বিশ্বের অধিকাংশ দেশ এ ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে।

২. চীনা ক্যালেন্ডার সংস্কার : এ ক্যালেন্ডার মূলত চাঁদের গতির ওপর নির্ভরশীল ছিল, যা কৃষিকাজের জন্য সমস্যা তৈরি করত। ১৯১২ সালে সান ইয়াত-সেনের নেতৃত্বে চীন গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার গ্রহণ করে। কিন্তু ঐতিহ্যগত চীনা ক্যালেন্ডার চন্দ্র-সৌর পদ্ধতিতে চলতে থাকে, যা বিশেষ কিছু সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উৎসবের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে আধুনিক যুগে এটি সংশোধিত হয়েছে এবং বিভিন্ন জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গণনার মাধ্যমে আরও নিখুঁত করা হয়েছে।

৩. ইরানের হিজরি-সৌর ক্যালেন্ডার সংস্কার : ইরানের জালালি ক্যালেন্ডার (১০৭৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রবর্তিত) ছিল একটি সৌর-হিজরি ক্যালেন্ডার, যা ১৯২১ সালে আরও উন্নত করা হয়। এটি এখন সবচেয়ে নিখুঁত সৌর ক্যালেন্ডারগুলোর একটি; কারণ এতে প্রতি ৩৩ বছরে একটি লিপইয়ার যুক্ত করা হয়। এর ফলে এটি প্রকৃত সৌরবর্ষের (৩৬৫.২৪২৪ দিন) সঙ্গে প্রায় নিখুঁতভাবে মিলে যায়।

সম্ভাব্য সমাধান ও সংস্কার পদ্ধতি

বাংলা ক্যালেন্ডারকে সময়োপযোগী করার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বাংলা একাডেমি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত বিভাগ, আবহাওয়া অধিদপ্তরের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি গবেষণা কমিটি গঠন করা যেতে পারে। যেহেতু ইংরেজি ক্যালেন্ডারে প্রতি চার বছর পরপর একটি দিন বাড়ানো হয় (২৯ ফেব্রুয়ারি), যাতে সৌরবর্ষের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় থাকে, তাই বাংলা ক্যালেন্ডারেও লিপইয়ারের নিয়ম চালু করা যেতে পারে। বাংলাদেশ সরকার ১৯৬৬ সালে বাংলা ক্যালেন্ডারের একটি সংশোধিত সংস্করণ তৈরি করে, যেখানে প্রথম পাঁচ মাস ৩১ দিনে এবং পরবর্তী মাসগুলো ৩০ দিনে নির্ধারণ করা হয়। ২০১৯ সালে এটি আরও সংস্কার করা হয়। তবে, এখনো তা সর্বস্তরে গৃহীত হয়নি। এ সংস্কারকে সর্বজনীন করতে হবে। ঋতুচক্রের সঙ্গে মিল রেখে মাসগুলোর দিন সংখ্যা নির্ধারণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশ সরকার যদি বাংলা ক্যালেন্ডারের সংস্কারকে বাধ্যতামূলকভাবে সবক্ষেত্রে কার্যকর করে, তাহলে ধীরে ধীরে সময়চ্যুতির সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে।

একটি ক্যালেন্ডার শুধু সময় গণনার মাধ্যম নয়, এটি একটি জাতির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এটি প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ক্যালেন্ডারকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংস্কার করা হলে, এটি আরও কার্যকর হয়ে উঠবে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবন, কৃষি, ব্যবসা ও শিক্ষাব্যবস্থার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বিশ্বের অন্যান্য জাতি যখন তাদের ক্যালেন্ডার সংস্কার করেছে, তখন আমাদেরও উচিত বাংলা ক্যালেন্ডারের যথাযথ উন্নয়ন নিশ্চিত করা। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গবেষণা ও প্রয়োগের মাধ্যমে একটি নির্ভুল, ঋতু-সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক বাংলা ক্যালেন্ডার বাস্তবায়ন করতে হবে, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম প্রকৃত ঋতুচক্র ও সময়ের সঙ্গে সমন্বিত একটি কার্যকর ক্যালেন্ডার ব্যবহার করতে পারে।

মীর সালমান শামিল : গবেষক, ব্রেমেন বিশ্ববিদ্যালয়, জার্মানি

-68089ca6a8626.jpg)